La boue rouge ( suite)

Sources et indications

bibliographiques

Au cœur du cyclone

Le 3 janvier 1915, au matin, le 15-2 reçut l'ordre d'enlever Steinbach et l'ouvrage en V tout en

essayant d'avancer sur le plateau d'Ufflholtz. Le

plan d'opération était le suivant : le bataillon

Castella, dont la 3e Cie. était placée en réserve,

prendrait l'ouvrage en V et le terrain situé entre

celui-ci et l'église, appuyé par la batterie

Bousquet ; l'attaque serait combinée sur la droite par quatre sections du 213e R.I. dont la section

de mitrailleuses du lieutenant Martin. Pendant ce

temps, les 11e et 12e Cies. et la section de

mitrailleuses du IIIe bataillon (commandant

Contet), soutenues par une batterie de 75, s'empareraient du centre du village et du cimetière ;

les deux autres compagnies du IIIe bataillon

déborderaient par le nord pour occuper, au-delà

du ruisseau, les tranchées allemandes montant au

plateau d'Ufflholtz sur lequel progresserait le 15e

B.C.P chargé de parer à toute contre-attaque

venant du nord. Les 7e et 8e Cies. resteraient à la

disposition du commandant Jacquemot.

Quatre compagnies du 213e R.I, sous les ordres du commandant Debain,

partiraient à l'assaut de la cote 425 : les 17e (Lecuyer) 19e(Rochut) et

22e (Labbe) compagnies prendraient puis retourneraient la tranchée

allemande tandis que la 21e Cie, d'abord en réserve, les dépasserait

puis couvrirait leurs travaux d'organisation. Les 2e (de la Tour) et 3e

(Didio) Cies. du 13e B.C.A. appuieraient le mouvement sur 425.

Conscient de l'inefficacité des pièces de 65 à désorganiser les lignes

adverses, l'Etat-major, mobilisa l'artillerie lourde de la division ; à

9 heures, la préparation d'artillerie débuta par les tirs d'une batterie

de 155 L. sur 425, suivis des canons de 75 et 65 ; le marmitage devait

durer plus de trois heures.

A 13 heures, les sifflets des officiers résonnèrent, déclenchant

l'attaque générale ; les fantassins, précédés de sapeurs équipés de

cisailles, se mirent à courir, autant pour chasser l'ennemi que leur

propre peur. Des maisons que l'on croyait vides se révélèrent occupées ;

les sapeurs de la 1° Cie., pris en enfilade, furent décimés ; à 13h30,

deux batteries de 75 bombardèrent l'Institut Saint-André pour

appuyer l'attaque de diversion du groupe cycliste de la 10e D.C. La 2e

Cie. du 15-2 avança camouflée par une haie et s'empara d'une tranchée ;

la 1er Cie, contrainte de se faufiler par un chemin creux, se fraya un

passage entre les barbelés et déboucha sur un poste d'une douzaine

d'hommes de l'I.R.161 qui se rendit. Les occupants de l'ouvrage en V,

menacés d'enveloppement, se replièrent vers le centre du village,

poursuivis par une section qui arriva jusqu'à l'église, devant laquelle

le sergent Fallouey fut tué à bout portant. Des deux côtés, les

artilleurs évitaient le cœur du village où la situation était incertaine

; une batterie de 65 fut avancée vers le village ; les tirs de barrage

des canons de 75 empêchaient l'arrivée des renforts allemands depuis les

lisières ouest de Cernay ; des éléments des 1er , 2e et 4e Cies ayant

opéré une liaison, les officiers décidèrent de poursuivre l'élan pour

déborder tout le village par le sud ; le lieutenant Eugène Bauer fut

mortellement atteint en arrivant à la dernière maison, à l'extrémité

sud-est de Steinbach ; les 1er et 2e Cies., rassemblées sous le

commandant

des lieutenants Jenoudet et Boucher, réussirent la manœuvre et les

Allemands battirent en retraite.

De leur côté, les compagnies du 213e R.I, traversant les abattis et les

réseaux de barbelés, s'étaient emparées de 425, faisant une soixantaine

de prisonniers. Apprenant la nouvelle, le commandant Castella donna

l'ordre de conquérir l'est du village et demanda à la 12e Cie.

(capitaine Toussaint) de fouiller le centre du village et de progresser

par la rue principale pour entrer en liaison avec la 3e Cie. (capitaine

Bejanin) ; cette dernière, jusqu'alors en réserve, avait traversé le

village d'ouest en est et pris position, vers 20hl5, le long des murs de

l'usine et des jardins Rollin ; la 12e Cie. exécuta son mouvement avec

peine, ce qui permit à plusieurs groupes d'Allemands de se replier sans

dommages par les tranchées montant sur le plateau d'Uffholtz ; les 2e et

4e Cies. redressèrent leur front face à Cernay, entre Steinbach et les

pentes nord de 425 ; la section de droite de la 12e Cie. fut sévèrement

accrochée autour du cimetière. Sur ordre direct du commandant du 152e

R.I, le capitaine Toussaint déborda ce nœud de résistance avec le renfort

d'une section et demie et opéra une jonction vers l'église avec la 1er

Cie.. Mais, ce ne fut que vers 22 heures, sur la demande, puis l'ordre

formel du commandant Castella, que la liaison

avec la 3e Cie. fut établie ; sur la gauche, la 11e Cie. avait suivi le

mouvement. Vers minuit, la lisière nord-est de Steinbach était aux mains

des pantalons rouges.

Les rues de Steinbach étaient jonchées de cadavres de soldats, d'animaux

et de quelques civils, de débris et de matériel ; les blessés,

agonisants, étaient soignés à la hâte dans l'attente d'une évacuation ;

les rescapés de cette tourmente, harassés, éclairés par les incendies,

fouillaient les décombres à la recherche de quelques victuailles:

volailles, miel, eau-de-vie...; le village, balafre et hurlant, semblait

sortir d'un tableau cauchemardesque de Jérôme Bosch.

Les Allemands ne pouvaient en rester là ! Ils avaient été ébranlés, mais

disposaient toujours de moyens considérables et rapidement mobilisables.

Dès 21 heures, les sifflements des 105 et 150 avaient commencé à

résonner ; les batteries, installées de Berrwiller à la forêt du

Nonenbruch d'où un Drachen faisait quelques apparitions furtives,

préparaient une contre-attaque massive. Vers 1 heur du matin, l'I.R 25

et quatre compagnies du I.R. 161 ( les 5,8,9 et 11) s'élancèrent;

les fifres et tambours résonnaient dans la nuit et la vague feldgrau

déferla sur la cote 425, attaquée de front et sur les flancs ; les

fractions de protection, en avant des soldats qui travaillaient à

fortifier la ligne, reculèrent en tirant; les défenseurs, submergés,

pris dans la mêlée, se replièrent sur les tranchées de départ ; un

peloton de la 19e Cie. du 213e R.I. sous les ordres du lieutenant Rochut

résista en vain avant de reculer pour éviter l'encerclement.

A la lisière est de Steinbach, l'attaque fut endiguée par la 3e Cie., mais un groupe descendu par

le plateau d'UffhoItz perça les lignes et une vingtaine d'hommes, emmenés par le Leutnant

Moskopp (8/I.R. 25) atteignirent l'église si bien

que, l'obscurité aidant, la situation à l'intérieur

du village devint aussi critique que confuse ; des

agents de liaison du 15-2 furent capturés et

enfermés dans l'église ; les adversaires, vociférant, tiraient à bout portant. Par manque de

fusées éclairantes, les Français estimèrent le

nombre des assaillants à environ soixante-dix.

L'Etat-major songea un moment à faire évacuer

le village puis décida d'engager la 8 Cie du 15-2 (capitaine de Roffignac), placée en réserve.

Arrêtés un instant, les fantassins nettoyèrent le

secteur de l'église et firent une quarantaine de

prisonniers, dont deux officiers réfugiés dans l'église. Vers 3 heures,

l'ouvrage en V et le village étaient reconquis. Côté allemand, après le

repli, un bon nombre de combattants manquait à

l'appel dont les Leutnants Bappert et Kamp,

commandants des 9e et 11e compagnies.

A la lisière est de Steinbach, l'attaque fut endiguée par la 3e Cie., mais un groupe descendu par

le plateau d'UffhoItz perça les lignes et une vingtaine d'hommes, emmenés par le Leutnant

Moskopp (8/I.R. 25) atteignirent l'église si bien

que, l'obscurité aidant, la situation à l'intérieur

du village devint aussi critique que confuse ; des

agents de liaison du 15-2 furent capturés et

enfermés dans l'église ; les adversaires, vociférant, tiraient à bout portant. Par manque de

fusées éclairantes, les Français estimèrent le

nombre des assaillants à environ soixante-dix.

L'Etat-major songea un moment à faire évacuer

le village puis décida d'engager la 8 Cie du 15-2 (capitaine de Roffignac), placée en réserve.

Arrêtés un instant, les fantassins nettoyèrent le

secteur de l'église et firent une quarantaine de

prisonniers, dont deux officiers réfugiés dans l'église. Vers 3 heures,

l'ouvrage en V et le village étaient reconquis. Côté allemand, après le

repli, un bon nombre de combattants manquait à

l'appel dont les Leutnants Bappert et Kamp,

commandants des 9e et 11e compagnies.

Au nord, dans le ravin d'UffhoItz, les 9e et 10e

Cies. du IIIe bataillon du 15-2 avaient été clouées

dans leurs tranchées de départ par le feu de

mitrailleuses sous boucliers et par un bombardement de gros calibres ;

les tirs de crapouillots,

durant un quart d'heure, n'avaient pas empêché

les renforts allemands d'accéder aux tranchées

de tirs. Vers 4 heures passées, le commandant

Contet, depuis l'observatoire du Schletzenburg,

demanda le raccordement des tranchées du ravin

à celles du village ; De Liocourt, monté convaincre Contet de stopper l'attaque, décrivit le brasier :

"Spéctacle complet de la bataille en ce point sous

un marmitage intense. Vue sur Steinbach à moitié démoli et en feu : cris de nos assauts, lueurs

rutilantes des villages qui brûlent à perte de vue dans la plaine.

Derrière nous des tombes préparées avec croix et couronnes de feuillages ; les

blessés qui passent sur des civières et les morts

que l'on aligne, de très jeunes prisonniers qui

montent. (...) Dans le village qui flambe, fusillades et cris toute la nuit - France-Kamarade ".

Le 4 janvier, au matin, sous une pluie d'obus de

150, les hommes encore valides fouillèrent

minutieusement les ruines, débusquant des

Allemands pris au piège ; dans les caves transformées en abris ; armes,

munitions et effets personnels étaient quelques fois restés en place. Le

village englouti gémissait : craquements, plaintes, grondements sourds; des charpentes brûlées,

des pans de mur calcinés s'effondraient ; le feu

serpentait au milieu des débris, des corps, des

carcasses d'animaux qui se consumaient ; l'odeur était pestilentielle ; partout, des fumerolles

montaient vers le ciel. Un chien errait parmi les

cadavres tel un charognard ; un bœuf encore

vivant demeurait immobile, perdu. Certains soldats étaient assis, hagards, submergés par cette

vision d'apocalypse, ce carnage auquel ils

avaient pris part ; curieusement, le clapotis de la

fontaine demeurait immuable, comme si le

temps passé cherchait à se prolonger, imperceptiblement.

Maurice Ravel rassura son père :"Grâce à Dieu

je suis encore sain et sauf, en dépit des balles et

des obus ! Steinbach est virtuellement pris ; mais pour ce résultat il a

fallu détruire le village, maison par maison, à coup d'obus. Un certain

nombre de maisons sont encore occupées par les

Allemands qui s'y barricadent et s'y défendent

avec une énergie désespérée. Beaucoup se sont

rendus car ils étaient las de se battre et abrutis

par le bombardement. Les rues et les abords du

village sont semés de cadavres. C'est horrible à

voir. Les corps resteront longtemps ainsi sans

sépulture. Les compagnies qui occupent la partie

conquise campent parmi les ruines et au milieu

des cadavres en décomposition ". Mais la lisière

nord du village demeurait sous le feu de la tranchée avancée du plateau d'UffhoItz. La 7e Cie.

fût chargée, en partant de l'usine Rollin, de grimper à travers les vignes pour occuper l'extrémité

gauche de cette tranchée et la prendre à revers ;

préparée par une batterie de 65 et soutenue par la

section de mitrailleuses du IIIe bataillon, l'attaque surprit les Allemands ; sur le plateau, des

fractions des 9, 10 et 11e Cies. profitèrent du

mouvement pour prendre pied dans la tranchée et

s'y maintenir, faisant des prisonniers, récupérant

du matériel, des munitions et une mitrailleuse.

Le capitaine de Liocourt fut au cœur de l'action :

"J'entraîne la 7e"' section avec deux sections de

la 9e compagnie. On prend toute la tranchée

boche. M... est tué et la deuxième section presque

entièrement détruite. Elle gît par-ci par-là dans

les échalas. Je reforme les unités et répartis le

commandement. Les boches tirent tout le temps

pour nous empêcher de renverser la tranchée.

J'entre dans leurs abris. Une bougie brûle encore ; cela sent encore leur odeur et celle de leur

tabac. Des armes, des casques, partout. Nous

sommes surpris de voir comme c'est bien installé. C'est recouvert de tôles ondulées très fortes.

J'essaie de faire mettre du fil de fer, mais impossible cela tire de trop. La pluie arrive ; comme le

principal est fait j'en laisse quelques-uns se mettre à l'abri. Tout à coup les hommes en faction

lancent le cri de « Aux armes ». On court au

parapet, quand les premiers sont à dix mètres. Je

dirige là-dessus un feu d'enfer, par salves.

L'attaque tourbillonne et s'effondre. Pour nous

c'est gagné, mais on tire encore sur ce que l'on

voit remuer et assez longtemps encore, car les

arbres semblent être des hommes".

Au sud, les canons de 155 L. tirèrent sur la cote

425, mais l'organisation défensive de Steinbach,

sous le pilonnage intensif de l'artillerie allemande (des obus 77, 105, 130, 150 et 210) accaparait

les troupes disponibles pour une éventuelle contre-attaque. Ainsi, l'I.R.25 en profita pour s'y établir solidement, ce qui obligea les nouveaux

occupants du village à retourner certaines tranchées vers le sud. Les gouttes de pluie rayaient

un paysage de désolation. Le chassé croisé des

brancardiers était constant ; le G.B.D.66 effectua

235 évacuations ce jour là ; dans les hôpitaux de

Thann et de Moosch, engorgés, les lits manquaient et les chirurgiens opéraient sans arrêts ;

les blessés légers retournaient au front ; ceux qui

pouvaient être transportés rejoignaient l'hôpital

d'origine des étapes (H.O.E.) de Bussang,

embarqués par la section sanitaire automobile N°17 ; pour certains, un nouveau combat commençait

; pour beaucoup d'autres, les cas désespérés, la mort n'étaient que retardée.

L'Etat-major de l'Armee-Abteilung Gaede réagit

rapidement en remplaçant la Brigade V Strantz

par la Brigade Dallmer. Les Français avaient pris Steinbach, mais ils se

retrouvaient bloqués, coincés dans un vallon encaissé et difficile à

ravitailler ; les positions défensives allemandes

autour de Cernay demeuraient solides et une

offensive sur la droite, par les hauts, là où la 66e D.I. ne disposait

que de postes épars, ne manquerait de rendre sa situation intenable ; une première tentative eut lieu le 4 janvier : à 7 heures,

la 8e Cie. du L.I.R.123 (Leutnant Wagner) et 50

hommes du IIe bataillon de Landsturm de

Heidelberg encerclèrent le sommet de l'Hartmannswillerkopf, tenue par

une demi-section du 28e B.C.A.et dont l'imposante silhouette

coupait l'horizon ; l'occupation des massifs au

nord de Cernay devenait essentielle aux yeux des

officiers du quartier général, en particulier pour

le nouveau chef d'état-major, Bronsart von

Schellendorf qui, arrivé le 5, décida de poursuivre les opérations sur l'Hartmann et le Sudel.

L'Etat-major français, moins prompt, ne se rendit

compte qu'à posteriori de l'intérêt d'un mouvement par le nord et le nord-ouest permettant de

profiter de l'absence de front continu pour se

rabattre ensuite par le sud-est dans la plaine.

L'engrenage qui allait faire du promontoire

rocheux de l'Hartmannswillerkopf un champ de

bataille légendaire était en marche ; les

Allemands avaient tiré les premiers.

Le 5 janvier, la 151e brigade (297e, 357e et 359e

R.I.) du colonel Adolphe de Susbielle, détachée

de la 71e D.I. à la 66e D.I., vint épauler une 115e

brigade très affaiblie. La terre continuait à trembler et un déluge d'acier s'abattait sur le petit

village et ses alentours, pris dans une atmosphère d'apocalypse. "Dès qu'il fait jour, commence

sur nous un bombardement effrayant. Il y a de

tous les calibres, mais surtout du gros. Notre

artillerie répond, et toute la journée, cela n 'arrête pas. Les grosses casseroles passent dans les

deux sens et éclatent. Il pleut, nous sommes

envahis par l'eau par en dessous et peu à peu, par le contact avec les

parapets, nous nous couvrons d'une carapace de boue grasse jusqu'à la

tête. L'artillerie redouble spécialement vers 12

heures. À un moment, il y en a un qui crie : "c 'est

comme au Spitzemberg". Je le fais taire, car ce

cri résonne comme un glas. Des obus éclatent

devant, derrière, à droite, à gauche, partout.

J'entends un blessé qui pleure comme un petit

chat à 2 mètres de moi ; je lui demande ce qu'il

a ; on me dit qu'il a une balle dans la tête. C'est

vers Cernay que sont les obusiers qui nous tirent dessus. On entend très nettement le départ des

coups, et on suit leur arrivée. On m'annonce que

le capitaine Jacquot vient d'être renversé par

une marmite. On a l'impression que personne

n 'en sortira. Il y en a un qui dit que cela doit être la fin du monde.

Au milieu de tout cela, les guetteurs surveillent, stoïques. Cela continue ainsi

toute l'après-midi, sans interruption. Tout le

village de Steinbach flambe et les obus de 305 y

tombent constamment. Tous les prisonniers sont

unanimes à dire qu'ils ont de l'artillerie autrichienne (probablement des obusiers Skoda de

305, Mle 1911). Quand le soir arrive nous sommes hébétés. Nous sommes dans la boue jusqu'aux

genoux. Nous sommes trempés et naturellement nous n 'avons rien mangé.

D'ailleurs, nous n 'avons pas le cœur à manger" (capitaine de

Liocourt). Le sergent Jules Gavand du 359e R.I,

participait au ravitaillement difficile et périlleux

des avant-postes ; il fut subjugué par le brasier

des combats : "À la nuit tombante, je partais de

Thann avec le courrier, étant vaguemestre, les

ordres et pièces à signer, étant fourrier, et je m 'acheminais avec

quatre mulets porteurs de ravitaillement et de boisson chaude, vers la cote 425

où était ma compagnie. Le chemin pour y aller, surtout pendant la nuit,

était épouvantable, rempli de cailloux et de boue liquide. Les mulets

avaient le pied sûr, et le mieux était d'en tenir un

par la queue, ce qui facilitait la marche. Un soir

qu'il faisait nuit noire, en redescendant de la

cote 425 et une fois sur la grande route, j'avais

derrière moi Cernay qui brûlait, incendie

immense. Les projecteurs boches fonctionnaient

dans toutes les directions. Entre moi et Cernay,

l'église de Vieux-Thann, avec un bout de toiture

sans tuiles, le reste étant écroulé, se profilait

dans les flammes de Cernay brûlant. Avec cela

un crépitement incroyable de coups de fusil dans

le lointain, des coups de canons français aux

abords de ma route, je ne les voyais point, mais

les entendais. Plusieurs civières me croisent,

portant des blessés ; et la pluie tombe, une pluie

torrentielle. Je ne pensais plus à la guerre ; il me

semblait que j'étais à l'Opéra, avec des décors

magnifiques représentant un coin de l'enfer. Je

me suis arrêté et j'ai joui pendant quelques

minutes de ce spectacle qui finit par m'effrayer

parce qu'il était trop réel ".

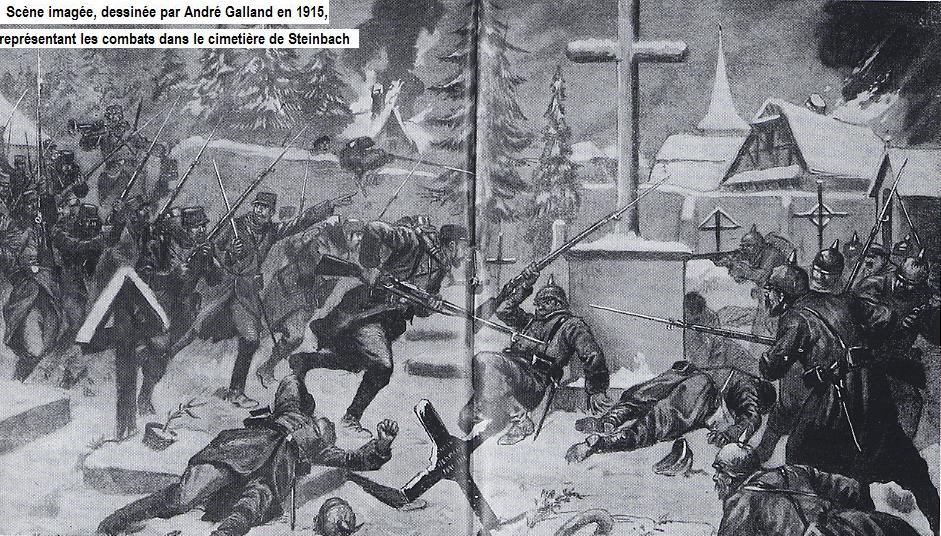

Dans le cimetière de Steinbach, devenu bien

exigu, et sur les pentes du Silberthal, les tombes

s'étaient multipliées ; le 15-2 avait perdu plus de 700 hommes, morts,

blessés, disparus ou prisonniers ; le 213e R.I. laissait 420 hommes sur

le terrain dont le lieutenant-colonel Frantz, éphémère

gouverneur de Thann. Au 161e Infanterie

Régiment, 660 hommes étaient hors de combat. Après son séjour alsacien,

les effectifs du régiment von Lützow tombèrent à près de 600 hommes (au 26 mars 1915). Les survivants, accablés

par les intempéries et les alertes, mirent leurs

dernières forces à l'organisation des positions.

L'enfer de Steinbach, les combats de rue, la pluie

et les flammes, la boue de 425, rouge, poisseuse,

allaient rester gravés à jamais dans leurs mémoires.

La prise de Steinbach défraya la chronique ; la

presse française et les communiqués officiels

firent de ce fait d'armes un symbole du retour de

l'Alsace à la mère patrie. Mais, cette conquête

destructrice et coûteuse en vies ne fit reculer les

Allemands que de quelques centaines de mètres.

Bref, une victoire à la Pyrrhus !

Dans la nuit du 6 au 7 janvier, un tentative sur le

village, un coup de sonde, laissa 60 cadavres

devant les tranchées françaises. Le jour venu, la

151e Brigade lança une attaque en tenaille. A

droite, le 359e R.I. tenta de s'emparer de

Sandozwiller, mais le feu nourri des soldats allemands, retranchés dans l'usine textile et sa cité

ouvrière, maintint le régiment dans ses lignes ;

plus d'une vingtaine d'hommes furent fauchés

en sortant des tranchées. A gauche, le 297e R.I., avec deux compagnies

en pointe, s'élança à l'assaut des tranchées de 425. Le régiment fut

décimé par les mitrailleuses et les tirs croisés de l'artillerie lourde allemande en position à Wattwiller

et Cernay. Deux compagnies du 13e B.C.A., en

réserve, tentèrent sans succès de colmater les

brèches. Le 297e R.I. perdit 436 hommes dans l'opération dont son chef

de corps, le lieutenant-colonel Bonnelet. Parmi les disparus, se trouvait

le caporal Louis Demeure-Lattaz qui, le 27

décembre 1914, avait adressé à sa femme enceinte une lettre d'espérance, la dernière : "Ma chère

Rose, (...) Jusqu'à présent, nous avons toujours

couché à l'abri. Nous avons trouvé des pays de

l'Alsace, qui ont été repris par nous et où l'on est

bien reçu. Mais c'est difficile de se faire comprendre, car il y a très

peu de gens qui connaissent le français. Les villages que nous avons vus

sont très propres ; c'est dommage que l'on

entende le canon toute la journée et même la

nuit. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir;

espérons que cela ne sera pas trop dur et que

nous aurons le bonheur de nous revoir tous un

beau jour. La nuit, quand je pourrais dormir, je

suis à chaque instant réveillé par des cauchemars terribles. Je vous revois souvent dans mes

rêves et il me semble que je tiens tous les trésors

de la terre, mais au réveil, quelle désillusion.

J'espère que vous avez bien passé les fêtes de

Noël. Nous avons eu le plaisir d'aller à la messe

le jour de Noël. Nous n 'avons pas pu, à mon

grand regret et de beaucoup de mes camarades,

assister à la messe de minuit. Il était interdit de

sortir des cantonnements. Le jour, la messe a été

dite par l'aumônier militaire du régiment.

L'église, quoique bien grande, était remplie de

soldats. J'espère que ma lettre vous trouvera en

très bonne santé. Je renouvelle tous mes vœux

de bonheur que je puisse vous souhaiter, de bon

courage et d'espoir et aussi ma chère Rose, une

heureuse délivrance. Je vous embrasse dans un

baiser plein d'espoir et d'amour". Les artilleurs

allemands marmitèrent tout le secteur jusqu'à

Thann où l'hôpital, touché de plein fouet, fut

transféré sur Bitschwiller.

Sur la cote 425, le no man's land était jonché de cadavres, englués dans

une boue rouge et enterrés par les bombardements ; les corps du 297e

recouvraient ceux du 213e. Les assauts frénétiques et meurtriers n'avaient fait que rapprocher

les premières lignes et jusqu'au printemps, des cadavres gelés restèrent

alignés devant les parapets.

Un rapport du service de santé précisa les pertes,à l'exception des disparus et prisonniers. Ainsi,

pour la période du 25 décembre 1914 au 10 janvier 1915 on compta :168 tués et 287 blessés

pour les 152e R.I. ; 105 et 208 pour le 213e R.I. ;

73 et 202 pour le 359e R.I. ; 32 et 59 pour le 13e

B.C.A. ; 20 et 62 pour le 15e B.C.P. ; 8 et 20 pour

le 28e B.C.A. ; 5 et 32 pour le 68e B.C.A. ; 4 et 6

pour le 56e R.A.. Plusieurs raisons expliquaient

l'importance des pertes, eu égard à l'étroitesse du front : les vignes

et les prés entourant le village n'offraient que peu de protection aux

combattants ; ainsi, sortant des forêts, à découverts, les

fantassins avaient subi simultanément les tirs de

mitrailleuses partant du village et le flanquement

depuis le plateau d'Uffholtz et la cote 425. La

décision tardive de l'attaque du 25, avait donné

aux Allemands du temps pour renforcer leurs

défenses. En outre, l'artillerie française avait

montré ses limites ; des canons de montagne de

65 avaient pu être rapprochés de la zone des

combats, mais les batteries de campagne, installées vers Thann et Leimbach, trop lointaines, ne

pouvaient rivaliser avec l'artillerie lourde allemande, proche des lignes, aisément déployable

dans la plaine et battant l'ensemble du front. Les difficultés à

acheminer hommes et matériel, l'acharnement de l'état-major, le prestige et les

défaites passées, les ordres péremptoires et les

conditions climatiques furent autant d'éléments

qui contribuèrent à l'hécatombe.

L'échec du 7 janvier 1915, l'épuisement physique et moral des troupes, amenèrent le général

Guerrier, le 9 janvier, à suspendre les opérations

dans le secteur Steinbach-425. La bataille de

Steinbach, engagée le 13 décembre, marquait de

par sa durée un basculement : celui d'une guerre

de mouvement à l'enlisement d'une guerre de

position, celui des batailles courtes, de quelques

heures, quelques jours, aux batailles longues,

interminables, alternant phases de combats et

d'organisation sur plusieurs mois.

Au 152°R.I., les effectifs furent progressivement

reconstitués ; un détachement de renfort de 250

hommes arriva le 11 janvier, un autre de 300

hommes deux jours après, puis finalement 72

soldats le 22. Les lignes étaient organisées en

trois secteurs, chacun confié à un bataillon avec

deux compagnies en première ligne, une compagnie en réserve de bataillon et une compagnie au

Schletzenburg en réserve générale. Les premières lignes étaient relevées tous les deux jours,

puis sous quatre jours.

Le secteur sud était situé entre 425 et le village,

jusqu'à l'église. Le secteur centre comprenait le

village et un bout de la tranchée allemande

conquise, accessible par un boyau aménagé à travers les vignes, jusqu'au premier chemin de terre

qui la traversait. Enfin, le secteur nord allait de

ce chemin au ravin d'UffhoItz, tenu par une section du 15e B.C.P. Les travaux de fortification se

poursuivaient entre les bombardements. Les objets précieux restés dans

l'église furent ramassés et envoyés à Willer. Le 16 janvier, en trois

heures, 250 obus de gros calibre tombèrent sur

Steinbach. Le 297e R.I. prit position face à la

cote 425 ce qui permit au 15-2 de réduire son

déploiement et d'envoyer davantage de troupes

au repos, à Bitschwiller et au Thomannsplatz.

Par ordre général n°4 du 25 janvier 1915

(J.O.R.F. du 24 février 1915), le 152e R.I. fut cité

à l'ordre de l'Armée, en ces termes : "(...) a,

sous les ordres du chef de bataillon Jacquemot

fait preuve d'une vaillance et d'une endurance

au-dessus de tout éloge en conquérant un village,

après huit jours de lutte héroïque, de jour comme

de nuit, s'emparant une par une des maisons fortifiées, répétant les assauts au milieu des incendies, se maintenant sous un feu des plus violents

dans les tranchées remplies d'eau gelée, infligeant à l'ennemi de lourdes pertes et lui en enlevant une mitrailleuse et de nombreux

prisonniers ". Quelques jours plus tard Jacquemot fut

promu lieutenant-colonel.

Le 5e B.C.R, en position au Südel, retrouva le

secteur de Steinbach. Robert Pelissier avait suivi

la bataille décisive depuis le col : "Alors que

nous étions là-haut, Steinbach fut reprise,

comme vous avez dû le lire dans les journaux. Il

fallut la prendre maison par maison ; et dire que

nous l'avions tenue quelques semaines plus tôt

sans pertes sérieuses !

Le 14 janvier, nous descendîmes de notre col

pour aller au repos et nous laver et le 18 janvier,

nous reçûmes l'ordre d'occuper les nouvelles

tranchées creusées face à Steinbach reconquise.

Nous gravîmes donc la montagne pour la dévaler sur le versant opposé, parcourant ainsi un

territoire qui ne nous était que trop familier.

Une fois encore, ce fut le bon filon. Il faisait

froid et nous ne pouvions allumer aucun feu de

peur d'être repérés par l'artillerie. Nos cuistots

durent installer leurs cuisines à plus d'un mile

en retrait de la deuxième ligne, et même là, ils

furent bombardés. Deux d'entre eux furent tués

alors qu'ils tentaient de nous apporter notre

dîner. Je ne restai là que neuf jours, puisque je

fus blessé comme je vous l'ai dit plus haut, mais

mes malheureux compagnons y restèrent trois

semaines, et furent bombardés presque quotidiennement. Ils repoussèrent

trois attaques, perdirent leurs mitrailleuses par deux fois, et les

reprirent lors de contre-attaques de nuit, ramenant à chaque fois un nombre respectable de

prisonniers. L'un dans l'autre, c'est surtout du

froid que nous eûmes à souffrir. Des centaines

de nos hommes durent être évacués pour cause

d'orteils gelés, de pieds gelés ou de bronchite. Blessé, Pelissier fut évacué sur un hôpital

militaire où il resta jusqu'au mois de mai.

Entre le 15 et le 17 mars, le 357e R.I. releva le

152e R.I, engagé depuis bientôt trois mois dans

"l'enfer de Steinbach". Le projecteur se déplaçait, mais la cote 425, tout comme le plateau

d'Uffholtz, restaient des secteurs sensibles soumis aux fusillades, aux engins de tranchées, aux

coups de main, aux accrochages entre patrouilles

et sentinelles. Les futurs combattants de

l'Hartmann y trouvèrent une initiation ou un

répit relatif.

Le 16 avril 1915, le 334e R.I., et le bataillon

Dreyfus du 57e R.I.T. succédèrent pour cinq mois

au 357e. A droite, le bataillon Dreyfus couvrait

Steinbach, des pentes nord de la cote 425 au chemin Schletzenburg-UffhoItz. Au centre, le VIe

bataillon (Moréteaux) du 334e tenait la croupe

de la chapelle Saint-Antoine jusqu'au

Molkenrainweg. À gauche, le bataillon

Belhumeur gardait le saillant du plateau

d'UffhoItz. Les tranchées de la cote 425 étaient

occupées par le 229e R.I.. Le 10 mai, le bataillon

Moréteaux prit position à gauche du bataillon

Belhumeur jusqu'à la rive droite du Sihl, adossé

à la garnison de l'Hartmann alors constituée par

le 7e B.C.A., les 152e et 244e R.I. Du

Molkenrainweg au Sihl, le secteur prit le nom de

Colardelle. À droite, le secteur Simon s'étendait

de Steinbach à la route d'Aspach et comprenait

trois sous-secteurs : l'Alsacienne (de Steinbach à

la cote 425), Bonnelet (de 425 à la Thûr) et

Sairon (de la Thùr à la route d'Aspach). Le 26

mai, le 64e B.C.A. vint occuper le sous-secteur

de l'Alsacienne où il demeura jusqu'en juillet

1916.

Dans les sous-bois, les bivouacs s'étaient transformés en camps : Chanove,

Belgique, Les cuistots, Pervenche, Alsacienne entre Vieux-Thann et

Steinbach ; Morvan sur les pentes de

l'AmseIkopf, Roucy dans une carrière du

Silberthal. Les "grottes" du vallon, notamment

celles du Donnerloch, constituaient des abris

sûrs lors des bombardements ; le carreau de la

mine Kaiserstolhe fut aménagé et jusqu'au fin

fond de l'Ertzenbach, la foret était habitée ; barbelés, blockhaus,

abris-cavernes, tranchées profondes, boyaux onduleux se multipliaient,

lacérant le sol ; le mobilier et les objets ramassés

dans les ruines de Steinbach ou récupérés dans

les villages agrémentaient la vie souterraine. Certaines positions

firent l'objet de soins particuliers, tel le "Reposoire", édifié par le 229e R.I.

à 425 ou l'un des blockhaus de la première ligne

du plateau d'UffhoItz, construit par le 334e R.I.

et cité en exemple par le commandement du

génie de la VIIe Armée.

Avec l'arrivée des beaux jours, au printemps

1915, les abatis et branchages du no man s land

prirent feu, d'abord par accident puis par le tir de

fusées incendiaires. Sur le plateau d'Uffholtz, les

silhouettes noires des arbres calcinés ressemblaient à une armée de spectres. Aux assauts

massifs succédait une guerre de harcèlement.

Le 16 juin 1915, un coup de main fut tenté contre les organisations allemandes dites du "saillant

de 425" par des éléments du 152e R.I., du 64e

B.C.A et de l'escadron divisionnaire, placés sous les ordres du

capitaine Billy du 15-2 ; la préparation d'artillerie déclencha une violente

réplique. Les soldats pénétrèrent dans quelques

lignes inoccupées avant de rejoindre leurs tranchées de départ,

bouleversées par le bombardement.

Dans le secteur Colardelle, le 334e fut relayé à la

mi-septembre par le 213e et engagé à

l'Hartmann. Durement éprouvé, le régiment

redescendit des hauteurs début novembre 1915

pour relever le 229e R.I. dans le secteur Simon.

Les troupes alternaient l'occupation du H.W.K.

et de ses satellites : la cote 425, l'Hartfelsen, le

Sûdel ; ces rotations devaient préserver l'initiative et le mouvement,

tout en capitalisant l'indispensable connaissance des lignes, des positions et des pièges de chaque secteur. Dans la

nuit du 30 au 31 octobre, le Ve bataillon du 334e

R.I remplaça le bataillon Sutter du 229e R.I. dans le sous-secteur de

l'Alsacienne ; la 17e Cie s'établit à 425, la 18e sur les pentes nord de la croupe et la 19e devant Steinbach ; en réserves, la 20e

Cie. prit position dans le village, à Pervenche et à la Chapelle tandis

qu'un peloton de la 4e Cie

du 57e R.I.T s'installa dans les abris sous roche

du Hirnelestein. Dans la nuit du 10 au 11 novembre le VIe bataillon prit la place du bataillon

Derriey dans le sous-secteur Bonnelet. Chaque

compagnie passait six jours en ligne et six jours

en réserve ; les 21e et 23e alternaient à Vieux-Thann et aux pentes sud de la cote 425 ; les 22e

et 24e se succédaient à Vieux-Moulin et entre la

route de Cernay à la Thùr. Le sous-secteur Sairon

était tenu par le IIIe bataillon du 57e R.I.T.

(Leleux).

Sur la cote 425, la fonte des neiges, les orages

d'été et les pluies d'automne, transformaient les tranchées en torrents

de boue. Plusieurs fois, soldats français et allemands durent sortir sur les

parapets avant de retourner dans leur bourbier ;

l'adjudant Paul Guyot du 334e R.I. décrivit les tourments que la nature

infligeait aux combattants de 425 : "La vie de misère que la boue de

425 et l'eau de la Thur firent au régiment, je

renonce à le dire. Ah ! elles ont perdus leur mine

hospitalière, les confortables, les coquettes tranchées du 229e. Les compagnies qui ne sont pas

dans l'eau sont dans la boue. La pluie dissout

l'argile ; filtré par le clayonnage, le parapet

coule au fond du boyau. Les parois s'évasent et

s 'affaissent en lis gluants où l'on glisse, où l'on

s'enlise. Jour et nuit, on vide les boyaux, on relève les effondrements : hélas ! sitôt rejetée au

bord du fossé, la boue liquide retombe au fond,

tant qu'on a pas trouvé dans le commerce assez

de seaux et d'écopes pour la transvaser au loin,

dans le bled. Les abris se changent en puits, et

sans égard pour les tentures de mousseline, leurs

parois s'éboulent. Que devenir ? ". Cette boue

glaiseuse qui tannait les peaux, ruisselait dans les

moindres recoins, enrayait les fusils, les gardiens

de 425 l'écumèrent tels des naufragés, inlassablement, avec l'énergie de la survie.

De la mi-décembre 1915 à la mi-janvier 1916, le

secteur fut touché par la tempête qui couvrait

l'Hartmann ; les artilleurs allemands pilonnèrent

les lignes arrière, mais l'attaque d'infanterie,

attendue, n'arriva pas. Le 140e R.I. s'installa,

découvrant ce bout d'Alsace qui, un an auparavant, avait fait la une des communiqués. Les

semaines et les mois s'égrainèrent, rythmés par

les tours de garde, les patrouilles, les ordres du

jour, les ravitaillements et les travaux de consolidation. Steinbach, casemate et entouré de chiens

d'alerte, était plutôt calme. Sur le plateau

d'Uffholtz, au matin et au soir tombant, les

mitrailleurs allemands tiraient quelques rafales,

comme s'ils voulaient signaler leur présence. Les unités,

essentiellement territoriales, se succédèrent : le 3e B.T.C.A (commandant Léonce de

Seynes) s'établit dans le secteur à partir de la fin

de l'été 1916 ; le 6e B.T.C.A., commandé par

Georges Desvallières "- le peintre qui renouvela

l'art religieux français après guerre, fit un court

séjour dans les tranchées de 425 ; sans oublier

les 2e et 7e B.T.C.A., le 84e R.I.T, au printemps

1918, le 109e R.I. et bien d'autres. Les nouveaux arrivants étaient

initiés aux singularités du secteur par le commandant Repiton-Préneuf, major

de tranchées, qui arpentait inlassablement les

lignes ; sa silhouette familière finit par se mêler

au paysage.

En octobre 1916 et février 1917 les groupes

francs du 245e R.I., commandés par les sous-lieutenants Maillard et Préjean entreprirent des

coups de main contre le saillant 425, préparés

par des mortiers de 58, les fameux crapouillots ;

Albert Préjean, le futur acteur révélé par René

Clair, nota dans son journal à propos de ces têtes

brûlés dont il était : "C'était des petites équipes

de gars gonflés qui s'en allaient faire des coups

de main dans les lignes ennemies. Aussi gonflé

que l'on ait, les nerfs qui craquent et les cheveux

qui se dressent sur la tête, ça existe croyez-moi !

Je préférais risquer ma peau à chaque coup de

main que de moisir dans la tranchée. Et puis, dans les corps francs, là

au moins on avait l'avantage d'avoir quelques jours de perm ' quand

nous avions réussi. Naturellement, entre toutes

ces permissions, je trouvais le temps de me faire

blesser une première fois, puis une seconde. Les

balles entraient dans la peau et choisissaient

toujours le gras des chairs. Je devais être béni

des dieux de la guerre : superstition, je ne sais

pas ".

Après l'armistice, fin novembre 1918, les habitants rescapés retrouvèrent leur village, méconnaissable. Ils s'installèrent dans des baraques en

bois fournis par l'Etat. Les enfants retournèrent

à l'école et une petite église provisoire fut installée dans le jardin de l'instituteur. Dans les

décombres, on retrouva la cloche, presque intacte, qui servait à sonner le glas des trépassés.

Installée sur des tréteaux, elle rythma à nouveau

la vie du village. La vie, bien que précaire, reprenait le dessus et la reconstruction des maisons se

poursuivit jusqu'en 1924, année où s'acheva l'édification d'une nouvelle mairie-école, sur les

fondations mêmes de l'ancienne. De 900 habitants en 1914, Steinbach n'en comptait plus que

360 en 1921. La cote 425 fût abandonnée au

maquis et aux herbes sauvages.

"Peu de terres furent replantées en vignes ; la

plus grande partie resta en friche, abritant en

son sein des casemates, des abris, du fil de fer

barbelé, des obus et aussi des cadavres. Sur cette

terre de maléfice, vouée à l'improductivité, une

végétation spontanée renaissait, s'étalait, envahissant tout le terroir. C'était des haies épineuses, de l'acacia, du cerisier sauvage... Le beau

vignoble égayé jadis par le chant des vigneronnes, devint une belle chasse au lapin de garenne

et au faisan..." (Frédéric Preiss). La cote 425, die

Höhe 425, le champ de bataille le plus méridional du massif vosgien,

redevenait une colline discrète. La boue rouge, le voile de la nature et du

temps, recouvraient les cadavres. Les combattants rescapés avaient

emporté avec eux le souvenir de 425 et de Steinbach en flamme.

__________

GUYOT (Paul), Histoire d'un Régiment, Maçon, Librairie L. Durand, 1926.

PELLISSIER (Robert Edouard), A Good Idea of Hell. Letters from a

Chasseur à Pied, Texas A&M

University Press, 2003 ; correspondance et carnets retranscrits par

Joshua Brown.

SERGENT (Jules), A l'Est, du nouveau, Lyon, Impr. Audin,1930.

RAVEL (Maurice-Paul), A la mémoire de mon fils, Ravel Maurice Paul,

rédacteur au ministère de la

guerre, lieutenant au 213e régiment d'infanterie (...). Carnet de route

en Alsace pendant la Grande-Guerre 1914-1918. Lettres et Mémoires, Draguignan, Impr. Negro, 1922.

NION (Bruno), « Albert Préjean, acteur de deux guerres », in Militaria

Magazine, n°196, novembre

2001.

Carnet de guerre d'Edouard Guillouard et photos Leglaive, publication

Internet www.odile-halbert.com

BAILLY (Albert), Le 15-2 pendant la Grande Guerre. De l'Alsace aux

Flandres, 1914-1918, Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1919.

BERTHELOT (Commandant), Le 152e régiment d'infanterie. Le régiment des

diables rouges de 14-18.

Le régiment des terroristes de 44-45. Le premier des régiments de

France, Paris, Impr. nationale, 1947.

BOUCHER (Paul), « Note sur la participation de la 1" Cie. du 152e R.I.

aux attaques de Steinbach »,

in Bulletin de liaison des Amis du Hartmannswillerkopf, n°19, 1988.

[COLLECTIF], Le Quinze-deux. De la 152e demi-brigade de bataille (1794)

au régiment des Diables

rouges (1918), Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1935.

ROSENBLATT (Bernard), Le 15-2, 152e régiment d'infanterie. Histoire des

diables rouges, Bischheim,

Impr. Sicop, 1994.

RÔSCH (Max), Das Wùrttembergische Landwehr-Inf-Regiment Nr. 119 im

Weltkrieg 1914-1918,

Stuttgart, Belser, 1923.n.) Nr. 25 im Weltkriege 1914-1918, Berlin, Verlag Tradition W.

Kolk, 1929.

HUTTMANN (Adolf), KRÛGER (Friedrich Wilhelm), Das Infanterie-Régiment

von Lützow

(1. Rhei

Historique du 5e bataillon alpin de chasseurs à pied, Nancy, Berger-Levrault,

1929.

Journal des marches et opérations de la 66e D.L, S.H.A.T, cote 26 N 387.

Journal des marches et opérations du 152e R.I.,S.H.A.T, cote 26 N 697.

Journal des marches et opérations du 213e R.I.,S.H.A.T, cote 26 N 716.