Le jeûne, une longue et diverse histoire

Quelle est la place du jeûne dans les religions ?

De tout temps et dans toutes les religions, les hommes ont jeûné pour se purifier, éduquer leur désir ou faire pénitence. Avec une constante: le jeûne, dans une perspective spirituelle, se combine étroitement avec la retenue de la parole et, pour les ascètes, la réduction du sommeil (ascèse de la veille) et le contrôle de la sexualité (ascèse de la chasteté). « Si le jeûne et l’intériorité vont de pair, jeûne et solidarité forment aussi un couple indissociable. Aussi n’est-il pas surprenant que les grandes religions, et particulièrement les trois monothéismes, aient associé étroitement le jeûne, la prière et le partage » , précise Jean-Claude Noyé (1).

La Bible parle-t-elle du jeûne ?

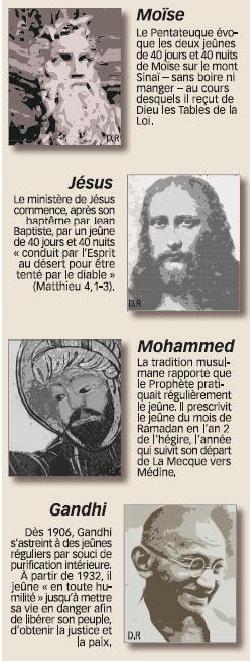

Les références y sont multiples. Le Pentateuque (Ex 34,28; Dt 9, 9-18) évoque l’expérience absolue de Moïse: quarante jours de jeûne et de prière pour recevoir de Dieu la Torah. Plusieurs textes montrent la communauté israélite jeûnant pour prévenir ou mettre fin à une calamité ou à une crise, expiant ses fautes, sollicitant la compassion et le pardon de Dieu. Les individus, quant à eux, recourent au jeûne pour implorer l’aide divine ou obtenir le pardon divin. Certains déchirent aussi leur vêtement, le remplacent par un sac ou se couvrent de cendres, comme on le voit dans le Livre de Josué (7,6), en Jérémie (6,26), dans les Lamentations (2,10) ou dans le premier livre des Rois (21,27). Le jeûne de Yom Kippour, destiné à obtenir le pardon des péchés, est le seul jour de jeûne inscrit au calendrier avant l’exil à Babylone (597 av. J.-C.). Les jeûnes pour commémorer les événements qui ont conduit à la destruction du Temple sont mentionnés pour la première fois par le prophète Zacharie (7, 3-5 ; 8, 19).

Quelles sont ses racines dans le christianisme ?

Le ministère de Jésus commence par un jeûne de quarante jours et quarante nuits dans le désert (Mt 4,1-3 ; Lc 4,2), qui fait écho aux jeûnes de Moïse. Dans le Sermon sur la montagne (Mt 6, 16-18) comme dans la parabole du pharisien et du publicain (Luc 18, 10-14), Jésus, mettant en garde contre la tentation de l’hypocrisie et de l’orgueil, invite à jeûner sans ostentation, sans chercher la gloire. Ce passage est précédé d’un enseignement sur l’aumône et la prière à faire en secret, et suivi d’un appel à se détacher des biens terrestres pour chercher le vrai trésor. L’autre volet de l’enseignement de Jésus sur le jeûne se trouve dans sa réponse aux disciples de Jean le Baptiste venus lui demander pourquoi ses disciples ne jeûnent pas (Mt 9, 1518). Pour la première fois, Jésus annonce alors sa mort : en sa présence, il n’est pas temps de jeûner mais de partager la joie de l’Alliance. Lié à son absence, le jeûne prendra une signification eschatologique, celle de l’attente – dans la foi – de son retour.

Comment a évolué la pratique catholique ?

Les premiers chrétiens jeûnaient le mercredi et le vendredi, deux jours choisis pour leur rapport symbolique avec la passion du Christ (dénonciation par Judas et crucifixion); le jeûne de purification avant Pâques durait au plus une semaine. Au tournant du IV siècle, il fut étendu à quarante jours et donna naissance au Carême. Les autres fêtes furent bientôt précédées d’un jeûne préparatoire. Un jeûne de l’Avent de quatre semaines fut instauré, ainsi qu’un jeûne trimestriel dit «des Quatre temps». Ces pratiques tombèrent progressivement en désuétude.

En 1966, Paul VI a réorganisé la discipline catholique en matière de jeûne et d’abstinence dans la constitution apostolique Poenitemini , toujours en vigueur. L’Église demande désormais aux fidèles de « faire pénitence » chaque vendredi, de s’abstenir de viande les vendredis de Carême, ainsi que de jeûner le mercredi des Cendres et le Vendredi saint. Elle invite par ailleurs au renoncement et au partage, incitant chacun à discerner le type de jeûne qui lui est profitable pour se convertir, retrouver une liberté intérieure, s’ouvrir au message de l’Évangile, se rendre disponible à la rencontre de Dieu et des autres.

Quelle place tient le jeûne pour les orthodoxes ?

Le jeûne est une composante essentielle de la spiritualité chrétienne

orientale. Pendant le Carême pascal, appelé «grand Carême» ou «sainte

quarantaine», il porte sur tous les produits animaux (viande, poisson,

œufs, laitages…), ainsi que les graisses et l’alcool. Chaque mercredi et

vendredi de l’année, cette abstinence est également de mise. Les

orthodoxes jeûnent également pendant le Carême des saints Apôtres (du

deuxième lundi après la Pentecôte jusqu’à la Saint-Pierre et

Saint-Paul), celui de la Dormition (du 1

er au 14 août) et de l’Avent (du 15novembre au 24décembre). Certains

jours, l’abstinence est tempérée par l’autorisation de consommer vin,

huile et parfois poisson. À la fin des années 1960, dans son livre Le

grand Carême. Ascèse et liturgie dans l’Église orthodoxe , le P.

Alexandre Schmemann appelait à un sursaut de la pratique, rappelant que

l’effort de Carême est comme un "printemps spirituel qui conduit à la

joie de Pâques."

Que disent les protestants ?

Martin Luther concentre la portée du jeûne sur la maîtrise des passions.

Calvin insiste sur sa fonction comme auxiliaire de la prière. «Si,

par ascèse, on évoque l’idée d’une évasion en direction du divin et qui

détourne des réalités du monde, alors les Réformateurs, attentifs aussi

bien à tenir compte de la distance incommensurable entre Dieu et l’homme

qu’à limiter le sacrifice à la mort du Christ qui ne peut être réitérée,

n’ont favorisé aucune dérive ascétique» , indique ainsi l’

Encyclopédie du protestantisme (lire aussi la chronique du pasteur

Leplay, page 14). Des protestants comme Théodore Monod ont remis

l’accent sur la dimension libératrice du jeûne; la communauté des Sœurs

de Grandchamp, en Suisse, organise des sessions « Jeûne et prière ».

MARTINE DE SAUTO

(1) Le grand livre du jeûne , Albin Michel, 344 p., 20 €.

Du côté des autres religions

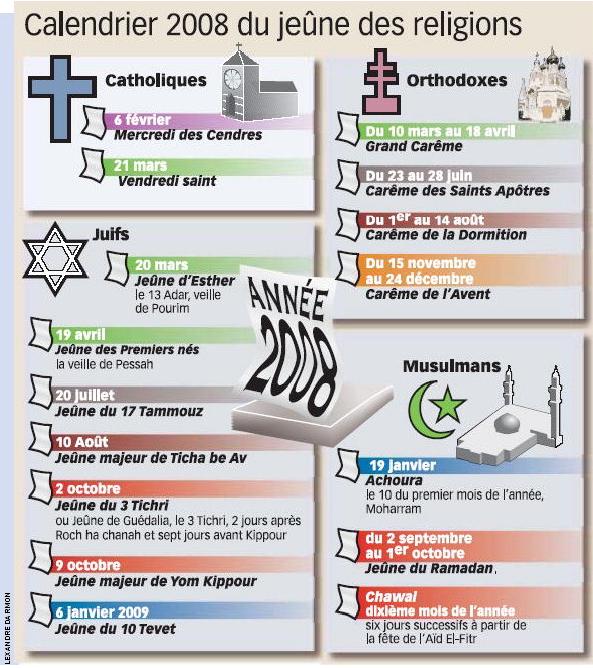

> Dans le judaïsme : grand jeûne

d’expiation des péchés, le jeûne de Kippour est un jeûne « majeur », du

coucher du soleil au coucher du soleil suivant, marqué par

l’interdiction de boire et de manger, mais aussi de prendre un bain, de

s’enduire de parfum, de porter des chaussures de cuir, d’avoir des

relations sexuelles. Quatre autres jeûnes commémorent des sièges de

Jérusalem, ainsi que la destruction du Temple. Seul ce dernier, dit de

Ticha be Av, est considéré comme jeûne majeur. Les autres, dits «

mineurs », consistent à s’abstenir de boire et de manger de l’aube à la

tombée de la nuit. S’y ajoute le « jeûne d’Esther » (la veille de la

fête de Pourim) qui célèbre la victoire des juifs exilés sur leur ennemi

Aman, ministre du roi des Perses, et le jeûne des « Premiers-nés » ou «

des Aînés », en commémoration de la dernière des dix plaies d’Égypte

(Exode 12, 29), la veille de Pessah (Pâque). Le jeûne de Kippour et, à

un moindre degré, celui de Ticha be Av, sont très suivis.

> Dans l’islam : le jeûne est une

tradition héritée des temps préislamiques. Le Coran (verset 183 de la

sourate II, « La Vache ») prescrit : « Ô vous qui croyez ! le jeûne

vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui vous ont

précédés. – Peut-être craindrez-vous Dieu. » En islam, jeûner

revient à se priver de nourriture, de boisson, de tabac, de relations

sexuelles de la pointe de l’aube au coucher du soleil, et, dans la

mesure du possible, de toute intention, pensée et acte mauvais. Le jeûne

du mois de Ramadan, quatrième pilier de l’islam, est obligatoire. Il

s’agit d’un temps de rupture, de dépouillement, d’approfondissement

spirituel et de plus grande charité. Plusieurs hadith (tradition

orale de l’islam qui trouve son origine dans les actes et les paroles du

Prophète) soulignent les mérites spirituels du jeûne. Certains jeûnes

sont facultatifs. Dans la pratique, les plus suivis sont les six jours

de Chawal (mois qui suit le Ramadan) après la fête de l’Aïd elFitr (fin

du jeûne), et le jeûne de la fête d’Achoura, le dixième jour du premier

mois de l’année.

> Dans le bouddhisme : le

bouddhisme, qui se méfie des extrêmes, professe le non-attachement à la

nourriture et la modération plutôt que le jeûne. Le Vinaya ,

recueil de prescriptions destinées aux moines, recommande à ceux-ci de

mendier la nourriture puis de la partager.

> Dans l’hindouisme : pratiqué à

l’occasion de grandes fêtes religieuses ou de pèlerinages, le jeûne est

une marque de dévotion à une divinité, et une forme d’ascèse et de

purification personnelles. Les modalités et la durée en sont diverses.

Gandhi en fit un usage spirituel et subversif.