|

Le dernier voyage (59-60), selon les Actes des

Apôtres |

|

LES VOYAGES DE SAINT PAUL Jésus s'est manifesté à Saul sur le chemin de Damas. Il a reçu le baptême, a fortifié sa foi auprès de Pierre à Jérusalem. Sa vocation? Annoncer l'Évangile aux païens. En 41, Paul commence son premier voyage apostolique.

|

Paul, voyageur en terre étrangère.A l'époque de Paul, Antioche, capitale de la province romaine de Syrie, est la troisième cité de l'Empire romain après Rome et Alexandrie. Construite dans la plaine que bordent l'Oronte à l'ouest et les contreforts du mont Silpius à l'est, elle doit une bonne part de sa splendeur à Hérode le Grand qui a fait construire une vaste et belle avenue reliant les différents quartiers. La ville, très cosmopolite, compte 100 000 habitants et de nombreux temples. L'Église d'Antioche - aujourd'hui Antakya, en Turquie - a, semble-t-il, été fondée dans les années 39-40. Les chrétiens n'ont alors pas de lieu public où se retrouver. Ils se contentent de l'hospitalité des membres influents de la communauté. Ainsi regroupés dans des « églises-maisons », ils se rassemblent pour des repas. Les chrétiens venus du judaïsme font confiance à leurs frères « gentils » (non juifs), lorsque ceux-ci assurent le repas, pour respecter leurs règles rituelles de préparation de la nourriture. De leur côté, les pagano-chrétiens invités à la table des judéo-chrétiens acceptent la nourriture qui leur est offerte, même si elle n'est pas à leur goût. Leur annonce de la venue du Messie en la personne de Jésus le Nazaréen est enthousiaste. Mais elle nourrit le ressentiment de la communauté juive, déjà soumise à de fortes tensions. Pour les soutenir, l'Église de Jérusalem leur envoie un judéo-chrétien originaire de Chypre, Barnabé. Celui-ci connaît Paul, le persécuteur converti. Une fois intégré à Antioche, il va le chercher à Tarse. Paul - qui se nommait d'abord Saul - avait refusé de toute son âme de suivre Jésus jusqu'à ce que celui-ci s'impose à lui sur la route de Damas. En 34, il était allé en Arabie (soit, au Ier siècle, le royaume de Jordanie augmenté des deux côtés du golfe d'Akaba), où il avait été mal accueilli par les Nabatéens. Puis il avait passé trois ans à Damas, alors presque aussi grande que Jérusalem ; pour assurer son indépendance, il y avait appris un métier permettant de travailler dans tout le monde gréco-romain, sur terre et sur mer, en ville comme à la campagne, et d'entrer en contact avec tous les milieux. Il avait ainsi acquis la compétence nécessaire pour couper des pièces de cuir ou de toile et les coudre solidement, d'un point régulier, pour fabriquer des tentes et remettre à neuf une voile ou une bâche déchirées, réparer des sandales ou des outres. L'Apôtre avait quitté la ville à l'automne 37, quand celle-ci passa sous contrôle nabatéen, et s'était rendu à Jérusalem pour rencontrer Pierre et chercher auprès de lui réponse à toutes les questions qu'il se posait sur Jésus. Pendant deux semaines, Pierre avait répondu à son insatiable curiosité, laissant remonter les souvenirs dans sa mémoire. Puis Paul avait quitté Jérusalem, le cœur tout brûlant, et s'était rendu en Syrie et en Cilicie, et notamment à Tarse, sa ville d'origine, sans qu'il reste la moindre trace de sa mission. C'est là que, vers 40, Barnabé vient le chercher pour le ramener à Antioche sur l'Oronte (Ac 11, 25-26), ville qui va devenir son foyer pour dix ans. La

première année,

Paul et Barnabé prêchent ensemble la foi

chrétienne, partagent les repas pris à la table commune et acceptent le

compromis trouvé en matière alimentaire. Jusqu'au jour où l'Église

d'Antioche les envoie en mission. Ce premier voyage, placé sous la

responsabilité de Barnabé, est raconté dans les Actes des Apôtres Paul et ses compagnons auraient d'abord embarqué pour Chypre, d'où était originaire Barnabé, puis de là auraient gagné la partie méridionale du centre de l'Asie mineure. À Chypre, ils auraient débarqué à Salamine, traversé l'île pour arriver à Paphos, lieu de la naissance mythique d'Aphrodite, alors capitale de l'île. Ils y auraient prêché devant le proconsul Sergius Paulus, qui se convertit et leur conseilla de monter en Asie mineure pour prêcher à Antioche de Pisidie, sa ville natale. Un certain nombre de spécialistes jugent peu vraisemblable ce périple missionnaire via Chypre, où l'Évangile avait déjà été annoncé. Ils privilégient une autre hypothèse : Paul et ses compagnons auraient pris directement la destination d'Antioche de Pisidie. N'importe qui, à Antioche sur l'Oronte, connaissait alors Antioche de Pisidie, pour peu qu'il ait parlé avec les chefs de caravanes arrivant de l'ouest qui empruntaient l'une ou l'autre des routes romaines de l'Asie mineure : la « Grand-Route », la plus ancienne, qui reliait la côte égéenne à l'Euphrate, ou la Via Sébaste, tracée en 6 av. J.-C. pour relier les colonies romaines fondées derrière les monts du Taurus, sur le plateau d'Anatolie. Si Paul n'est pas passé par Chypre, il a sûrement quitté Antioche au début de l'été, Barnabé et leur compagnon Jean Marc, et gagné directement Antioche de Pisidie via Tarse, Derbé, Lystres et enfin Iconium (devenue Konya, patrie des derviches tourneurs). Huit cent vingt kilomètres de marche. Soit environ vingt-sept jours à raison d'une trentaine de kilomètres par jour.

Édifiée au pied d'une chaîne de montagnes dite aujourd'hui montagne du

sultan Dagh et au centre d'une plaine fertile bordée au sud-ouest par le

lac d'Egirdir, Antioche de Pisidie est alors une belle ville entourée de

remparts. Comme ils le feront toujours par la suite,

Paul

et Barnabé, pour qui l'Évangile s'adresse d'abord aux juifs, se rendent

en premier lieu à la synagogue. Deux sabbats de suite, devant un

auditoire juif mais qui compte aussi des païens De quoi susciter la

foi d'un certain nombre de païens, mais scandaliser bien des juifs qui

finissent par les chasser de la ville par « jalousie » (Ac 13, 45).

Dans toutes les villes où ils ont séjourné, Paul

et Barnabé ont gagné des hommes et des femmes au Christ, les ont

instruits, ont fondé une Église. Ils ont aussi surmonté bien des

souffrances. Quelques années plus tard, le converti de Damas, devenu

l'Apôtre lucide et déterminé du monde païen, donnera de cette première

expérience un bref résumé : « Voyages sans

nombre, danger des rivières, danger des brigands, danger de mes

compatriotes, dangers des païens, dangers de la ville, dangers du

désert, dangers de la mer, danger des faux frères » (2 Co 11, 26)...

Le premier voyage missionnaire en 46-48

selon les Actes des Apôtres.

|

|

POINT D’HISTOIRE. Maurice Sartre, professeur

d'histoire ancienne à Tours

« Paul a prêché dans un monde bigarré, pacifié et unifié ». Pour ce

spécialiste de la Méditerranée, l'Apôtre a été le témoin d'un certain

retour à la prospérité d'une région longtemps marquée par la guerre et

la misère |

Toujours en mouvement et en route,

constamment occupé du destin des hommes et de l'annonce de l'Evangile, l'Apôtre

des nations prend soin des communautés qu'il a fondées. Mais les difficultés

s'accumulent.Paul veille sur les communautés.Paul a perdu l'appui de l'Église d'Antioche. Il n'approuve pas le refus des chrétiens issus du judaïsme de faire table commune avec ceux venus du paganisme. Il souffre de voir la communauté désunie. Obligé de repenser son rôle de missionnaire et la place de la Loi de Moïse dans le christianisme, il a pris ses distances avec cette communauté dont il était jusque-là l'envoyé. Désormais, il est seulement l'apôtre du Christ Jésus, qui va dessiner pour des siècles le visage du missionnaire chrétien, le penseur et l'homme spirituel qui marquera à jamais la foi de l'Église et son expression. Où va-t-il ? Avec son compagnon Timothée, il part à Pessinonte, en Asie mineure, qu'il met trois à quatre semaines à rejoindre. C'est la première fois qu'il retourne dans une communauté qu'il avait fondée. Après y avoir passé une partie de l'été, ils se dirigent vers Éphèse, à 540 kilomètres, qu'ils doivent atteindre avant le début de l'hiver. Arrivés à la fin de l'été 52, ils y retrouvent Prisca et Aquilas, et une Église à l'image de la cité : plus de païens que de juifs, des commerçants et des esclaves, un petit nombre de gens relativement riches, et davantage de femmes que d'hommes, dont certains fonderont bientôt l'Église dans les cités voisines. Que fait Paul ? Il prêche, au risque d'être à nouveau emprisonné. Surtout, il veille sur les communautés qu'il a créées. Divisions à Corinthe, tentatives de judaïsation en Galatie et à Philippes, son enfant le plus cher. Sans dissimuler le mal que ces nouvelles lui font, Paul écrit aux uns et aux autres des lettres pleines de patience ou de colère retenue, souvent soigneusement argumentées. Aux Philippiens, sur un ton de confidence, il présente la vie chrétienne comme une perte et un gain, un anéantissement et une gloire infinie. Aux Galates, sensibles aux efforts développés des judaïsants pour les convaincre d'aller jusqu'au bout de leur conversion en acceptant la circoncision, il dit l'accomplissement du judaïsme dans le christianisme. Aux chrétiens de Corinthe, tentés de le comparer à d'autres prédicateurs, Paul écrit plusieurs lettres. D'abord une lettre sans concession sur ce qu'est une vie transfigurée par la foi, soulignant la modestie de son rang d'Apôtre - le dernier, « l'avorton » (1 Co 15, 8) - et l'importance de son service de l'Évangile. Puis une lettre, perdue, pour dire sa déception et sa tristesse. Suivie d'une troisième, savamment élaborée, pour isoler les judaïsants ; riche de confidences et chargée de reproches nourris dans le silence, il y livre sa réflexion sur le mystère du Christ en des formules inimitables, et aussi, à nouveau, y défend son action et son style pour conclure par cet aveu d'humilité : « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort » (2 Co 12, 9-10). En ces années où Éphèse lui sert de port d'attache, Paul se rend aussi en Macédoine. Il fait les 580 km de Corinthe à Thessalonique, avec la traversée de la grande plaine de Thessalie qui est en été l'un des endroits les plus chauds d'Europe, entouré de montagnes pleines de bêtes sauvages. Il arrive à Thessalonique à la mi-juillet 54 et en revient réconforté par la fidélité indéfectible des Thessaloniciens, qu'il avait pourtant dû quitter en hâte, et de ses chers Philippiens, qui ont renvoyé les judaïsants d'Antioche et se sont engagés dans une grande collecte pour l'Église de Jérusalem. Une autre fois, il quitte Éphèse, où il se sent de plus en plus menacé, et gagne Troas, qu'il a découverte lors de sa première incursion en Europe et qui peut servir de relais entre Églises d'Asie et d'Europe. Il profite sans doute également de l'été 55 pour aller prêcher le Christ là où il n'a pas encore été annoncé : en Illyrie, l'Albanie actuelle. Peut-être atteint-il alors le port de Dyrrachium (la moderne Durrës). À près de 60 ans, l'Apôtre n'a plus la vigueur d'autrefois. Sa vie épuisante, chargée de soucis et de luttes, l'a usé. Au cours de son retour vers Corinthe pour l'hiver, il réfléchit à son avenir : il lui faut utiliser sa ferveur missionnaire, non pour gérer des crises comme depuis trois ans, mais pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la Terre : donc, pour les habitants du Bassin méditerranéen d'alors, jusqu'en Espagne, puisque le cap Sacré (aujourd'hui cap Saint-Vincent, au Portugal) marque alors l'extrémité du monde En Orient, Paul se trouve dans un monde dont il parle la langue, où il peut profiter du réseau des institutions juives. En Espagne, il n'aura rien de cela. Peu lui importe : Prisca et Aquilas ne retourneraient-ils pas à Rome préparer le terrain pour qu'il soit accepté en Espagne comme missionnaire de Rome ? Durant l'hiver 55-56, il dicte sa lettre aux Romains, la plus longue et la plus travaillée qu'il ait écrite, celle aussi où apparaît l'étendue de ses relations, notamment ces femmes qui se sont tant fatiguées pour le Seigneur. Il a maintenant acquis assez d'expérience et de réflexion pour offrir sa vision de l'humanité et de son histoire, du péché des hommes et de la grâce de Dieu. Il informe aussi les Romains qu'avant de se rendre chez eux, il doit apporter à Jérusalem la collecte des Églises de Macédoine et d'Achaïe. Dans le passé, pour aller vers l'Orient, Paul avait toujours pris le bateau. Plus sûr. Plus court. Plus rapide. Cette fois, il choisit la route. Avec ses compagnons, il quitte Corinthe, passe par la Macédoine dire adieu aux communautés de Thessalonique et de Philippes, ses premières fondations en Europe, longe en caboteur la côte ouest d'Asie mineure, profite des escales pour saluer les représentants des communautés. À Milet, dernière étape de sa carrière apostolique, il rencontre ceux qui sont venus d'Éphèse le saluer et leur laisse Timothée. Il débarque à Césarée Maritime, d'où il gagne Jérusalem en deux jours de marche. Paul, depuis le « concile de Jérusalem », a parcouru des milliers de kilomètres, traversé plusieurs fois les mers, noué des amitiés inoubliables et soulevé bien des inimitiés. Il sait qu'à Jérusalem, beaucoup lui reprochent de pousser les judéo-chrétiens à ne plus suivre la Loi et les coutumes mosaïques. Pourtant, il donne à Jacques, comme il le lui avait promis, l'argent des « païens ». Aussi, pour témoigner que sa foi au Christ ne l'a pas éloigné de la tradition juive, il monte au Temple et se soumet au rituel de purification requis pour tout juif venant de chez les païens. Mais il ne peut aller au bout de son geste : comme il le craignait, des juifs tentent de le lyncher sous prétexte d'avoir fait entrer des « gentils » dans la partie réservée aux juifs. À la suite de ce désordre, Paul est emprisonné à Césarée dans l'ancien palais d'Hérode le Grand, sur un promontoire surplombant la mer. Il y demeure trois ans, jusqu'à ce que le procurateur de Judée accepte de recevoir les autorités juives réclamant que Paul leur soit remis pour être jugé. La rencontre a lieu probablement à la fin de l'été 59. Paul proteste de son innocence et lance, dans l'espoir d'être libéré : « Je suis devant le tribunal de César, c'est là que je dois être jugé » (Ac 25, 10). Peu après, il sera mis dans un bateau pour Rome.

Le troisième voyage de

Paul,

en 53-57, selon les Actes des Apôtres La Croix du 16 août 2007 Martine de Sauto

|

« Paul passe d'un bateau à l'autre à travers le bassin méditerranéen ».Pour l'auteur de « Paul de Tarse en Méditerranée. Recherches autour de la navigation dans l'Antiquité » (1), le voyage en mer était alors le moyen le plus rapide pour se déplacer.«Paul est un homme de son temps. Il utilise pour se déplacer tous les moyens à sa disposition. En étudiant, avec les précautions nécessaires, le récit de sa vie missionnaire dans les Actes des Apôtres et dans ses lettres, il apparaît évident qu'il a souvent voyagé par mer, ce qui était alors le moyen le plus rapide de se déplacer, tant pour les marchands et les militaires que pour les intellectuels et les hommes politiques allant prendre leur poste dans l'Empire. Paul était prêt à tous les risques pour annoncer l'Évangile. Lors de ses trois premiers voyages, il passe d'un bateau à l'autre à travers le Bassin méditerranéen, va d'un port à un autre, visant les grands centres romains où il sait qu'il y a des communautés juives ou des connaissances pouvant lui servir de points d'appui. Son dernier voyage, de Jérusalem à Rome (Ac 27-28), est le plus détaillé sur le plan technique. Il livre des informations capitales sur l'art de naviguer au Ier siècle : types de bateaux, gréements, cargaisons, route suivie, comportement des hommes, distances parcourues, vitesses, conditions météorologiques... Il est intéressant de confronter ce récit avec les études historiques actuelles sur la vie maritime dans l'Antiquité. L'archéologie sous-marine, indispensable à l'archéologie navale, et la fouille des épaves ont permis depuis la fin des années 1950 des découvertes essentielles sur la construction navale, les marchandises transportées, le mode de vie des marins, l'économie antique et les échanges maritimes. Les écrits des historiens et des géographes grecs et latins contemporains des Actes, ainsi que des poètes et des auteurs de romans ou récits de voyages, constituent également une mine de renseignements. Étudier les Actes des Apôtres avec ces ressources de l'histoire, de l'archéologie, de la littérature et du monde maritime permet d'en saisir la cohérence en matière de navigation : ce n'est pas sans intérêt pour l'authenticité de ce récit, souvent jugé simpliste, composite, romanesque voire fictif par les exégètes. Au temps de Paul, certains bateaux pouvaient transporter jusqu'à 276 personnes auxquelles s'ajoutait la cargaison. Ces bateaux, fragiles, étaient maniables au-delà de ce que nous imaginons. Lieu de vie et de travail, ils étaient commandés par un homme, le kubernêtês, mais les personnes embarquées participaient aux manœuvres et étaient impliquées dans certaines décisions lorsque la situation était délicate. La navigation à voile se faisait sans instrument, en se basant sur les repères célestes, les éléments visibles depuis le bateau et les courants. Les ports (les plus importants étant alors Alexandrie, Césarée, Le Pirée, Corinthe, Éphèse) étaient essentiels à la vie économique et sociale, et les îles (Chypre, la Crète, Malte, la Sicile) avaient aussi un rôle important. Aujourd'hui, le récit des Actes est reconnu comme une source incontestable et irremplaçable de l'histoire de la navigation au Ier siècle. Mais il permet aussi de mesurer la détermination de Paul à se rendre à Rome, centre de l'Empire, pour y annoncer l'Évangile. » RECUEILLI PAR M. DE S. la Croix du 16 août 2007

|

|

Paul, l’aventurier du Christ

L’Apôtre a arpenté les routes et les mers les plus fréquentées

de l’époque. Depuis longtemps, il espère aller à Rome, la

capitale de l’Empire. Il y arrive comme prisonnier. Il y mourra

décapité, après un dernier périple en Asie

|

|

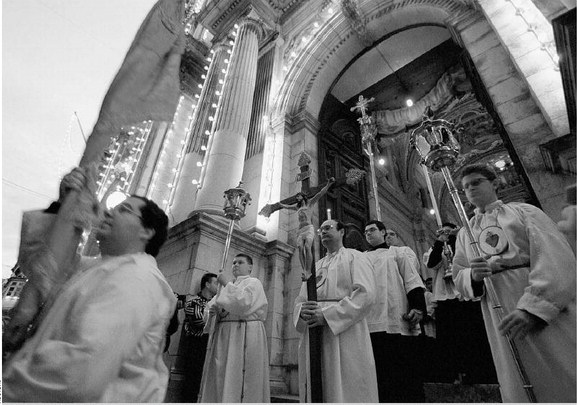

Procession en l’honneur de saint Paul à La Valette, sur l’île de Malte. Pour les Maltais, Paul le rescapé était assurément un homme aimé des dieux

L’hiver est proche. Le

centurion chargé d’escorter le prisonnier Paul, pour qu’il soit jugé à

Rome, ne veut pas d’une marche interminable à travers l’Asie mineure et

la Macédoine. Il préfère la mer, même si la saison est trop avancée pour

une telle traversée. Un capitaine, propriétaire d’un bateau, est

justement prêt à prendre la mer en dépit du danger. Le bateau quitte

Césarée et cabote le long des côtes. Avec un vent contraire, il n’avance

pas. À Myre, en Lycie, l’officier trouve un autre bateau, plus gros, qui

appareille pour l’Italie. Le vent n’est pas plus favorable et le bateau

arrive avec difficulté en Crète. Il fait escale sur la côte sud de l’île

avant de chercher à gagner, malgré le danger, un autre port où passer

l’hiver.

|

|

POINT D’HISTOIRE. Michel Trimaille,

exégète

Pour le coauteur du commentaire des « Épîtres de Paul (1) », la

seconde Lettre à Timothée a quelque chose de testamentaire. |