|

La

véritable bataille est un moment périssable, une tornade qui

surgit sur un bout de terrain et emporte tout. C'est une

rencontre tumultueuse, un espace d'expérimentation, de

construction et de déconstruction, qui met en scène des hommes,

du matériel, des sentiments. Elle fait l'objet de scénarii, de

rapports, de conjectures, mais sa nature vivante, à la fois

anthropique et irrationnelle, lui fait écrire sa propre

histoire, unique et insaisissable ; sa réalité échappe aux

règlements, au romantisme patriotique et au confort des travaux

historiques.

Une bataille est mille batailles, différentes, contradictoires,

personnelles, intérieures. Bien sûr, elle laisse des souvenirs,

des chroniques pour les plus grandes, mais peu de traces

visibles, manifestes. La guerre ramasse ses ruines et ses

cadavres, elle camoufle son œuvre ; les dépouilles, les objets

que le sol n'a pas enfuis sont glanés, les tranchées comblées,

les corps enterrés, les navires engloutis. Que reste-t-il de

Sadowa, de Bull Run ou du Jutland ? Pourtant, souvent, des

indices subsistent, des plaques, des monuments, des vestiges

tapis dans les sous-bois, des plis du paysage. C'est le cas de

la bataille de Steinbach, en Haute-Alsace ; ce petit village de

paysans-vignerons blotti à l'entrée du vallon du Silberthal que

la Grande Guerre transforma en champ de ruines, mais dont le nom

n'est pas resté gravé dans les mémoires à l'image des ses

semblables meusiens de Vaux, Douaumont ou Fleury ; des marques,

discrètes ou anodines par habitude, témoignent encore des

combats meurtriers et acharnés qui s'y sont déroulés, à la

charnière de 1914-1915, dans les rues, les vignes, sur les

coteaux environnants, la cote 425 au sud, le plateau d'UffhoItz

au nord : Dans le centre du village, sur la place des Diables

rouges, un monument aux morts, massif, taillé dans le granit,

marqué de lettres d'or et dont les plaques en bronze furent

coulées par un ancien du 152e, le sculpteur Victor Antoine ; des

noms de rues : de la cote 425, du 152e R.I. ; une croix de

guerre sous le blason au sapin et à la serpe.

Dans un verger en pente, une croix gravée : "Ici le 2 janvier

est tombé François Boucher - Sergent au 152e R.I. ; En souvenir

des braves soldats tombés à Steinbach ". Sur la cote 425, une

stèle de béton, impressionnante empreinte dressée par un

sculpteur suisse, Guido Nussbaum, après la découverte

d'ossements mis au jour par des bulldozers lors de travaux

d'extension du vignoble ; une pierre tombale, enchâssée dans un

muret, à la mémoire d'un jeune soldat allemand, Otto Bunge, tué

le 14 mars 1917.

Dans le Zurenthal, une petite pyramide de pierre érigée en 1915

à la mémoire des morts du 297e R.I.

Et puis, parfois, par un effondrement révélant une sape ou un

abri, le passé guerrier se rappelle aux villageois pris dans la

routine des existences.

Dans le sillage de la tornade

Dès le déclenchement des hostilités, le souffle des combats

effleura Steinbach, mais rien ne le prédestinait encore à son

terrible destin ; il n'était qu'un village d'Alsace parmi les

autres, avec ses auberges, ses fontaines, ses pavés, connu pour

ses mines de fer et d'argent, et son vignoble qui produisait un

vin fameux, le "Steinbacher Rota".

L'offensive du détachement d'armée Bonneau et l'entrée

triomphale des troupes françaises dans Mulhouse le 8 août 1914,

toucha par ricochet le paisible village de neuf-cents âmes. Dans

la marche en avant euphorique des pantalons rouges, sous un

soleil de plomb, le 133e R.I. atteignit Cemay (Sennheim), la

ville aux remparts, voisine toute proche, le 8 vers 17 heures.

Les 6e et 7e Cies furent placées en avant-postes à Uffholtz et

quelques patrouilles traversèrent Steinbach.

Le lendemain, des cavaliers allemands furent repérés sur les

hauteurs de Wattwiller ; un poste d'observation fut installé sur

la cote 375 au sud de Steinbach et deux batteries du 4e régiment

d'artillerie y prirent position ; vers 11 heures, à Cernay,

alors que la population sortait des offices du dimanche, un obus

de 77 éclata et des crépitements de mitrailleuses se firent

entendre vers Ufflholtz. Le XVe Armeekorps du Général der

Infanterie Berthold von Deimling se rapprochait : la 39e

Infanterie Division (Freiherr von Watter) était chargée de

reprendre Cernay puis Thann ; depuis les hauteurs sud-ouest de

Bertschwiller, l'artillerie allemande commença à bombarder

Uffholtz.

Le 133e se déploya en arc en avant de Cernay et des éléments du

1° bataillon furent envoyés à Steinbach ; à Cernay, le III°

bataillon occupait, au sud, la gare, et au nord la fabrique

Schwartz ; le reste du régiment (2e, 3e, 4e et 5e Cies.)

s'établit au nord-ouest de la ville en arrière du ravin de

Steinbach et sur la cote 425. On creusa à la hâte des tranchées

pour tireurs à genou. Vers 13 heures, la 61e Infanterie-Brigade

(von Frankenberg und Ludwigsdorf), composée des I.R. 126 et 132,

reçut l'ordre de s'emparer de Cernay, appuyée par la 82e Brigade

(I.R. 171 & 172). Les Allemands, avançant par bonds de

tirailleurs à travers les vignes et les champs, débordèrent

Uffholtz par le nord-ouest ; deux compagnies françaises,

assiégées dans Uffholtz, résistèrent près de deux heures.

Dans son carnet, à la date du 9 août, l'Unteroffizier Emile

Boeschlin ( I.R.172) nota:« Le matin à 3 heures nous avons

quitté la caserne à pied (située route de Wintzenheim à Colmar)

en direction de Cernay. C'était dimanche. Une chaleur terrible.

Nous passons devant l'asile d'aliénés de Rouffach. 22 heures

sans manger. Les médecins et les brancards étaient déjà prêts.

Pas le temps de manger. Le drapeau fut déployé et cela put

commencer. Après les premiers coups de feu, nous étions

maintenant sûrs qu' 'il y aurait la guerre. Nous avons pris

Uffholtz d'assaut, en direction de Cernay. Le feu et le chaos.

Cernay était bombardée par notre artillerie ".

Vers 15 heures, les troupes feldgrau atteignirent les faubourgs

nord de Cernay et pénétrèrent à l'ouest de la ville ; à l'est,

deux bataillons du I.R. 136, détachés de la 30e Division (von

Eben), assaillaient les Français. Le IIIe bataillon du 133e,

désormais attaqué de front et de flanc par un ennemi bien

supérieur en nombre, subissant à l'intérieur de la ville des

tirs de soldats habillés en civils, recula vers la fabrique Witz

et la cote 375.

Le Feldartillerie Régiment 66 prit position sur le plateau d'UffhoItz

; face aux 48 pièces allemandes, les Français replièrent leurs

deux batteries de 75 sur Vieux-Thann ; les tirs d'artillerie en

écharpe obligèrent le Ier bataillon du 133e à évacuer Steinbach

; les Allemands déployèrent leurs Maxims dans le village et sur

la crête allant vers Cernay. Vers 16 heures, les soldats

français refluèrent vers le sud, attendant en vain un soutien du

23e R.I. ; vers 19h30, menacé d'enveloppement et pris en

enfilade par les mitrailleuses allemandes, le 133e se replia sur

Vieux-Thann. Dans la foulée, le 15e B.C.P. contre-attaqua sur

Cernay depuis la ferme du Lutzelhof dans le Nonnenbruch ;

subissant de lourdes pertes, le bataillon dut se replier.

Deimling salua l'opiniâtreté de l'adversaire lors de ces

combats. Craignant une nouvelle tentative ennemie durant la

nuit, les Allemands ne stationnèrent pas dans l'enceinte de la

ville ; la calme revint durant quelques jours avant que le

va-et-vient des uniformes ne recommença.

Le général Pau, à la tête de l'Armée d'Alsace, reprit

l'offensive le 14 août, alors que l'essentiel des unités de la

7e Armée (Von Heeringen) quittait la région ; les XIVe et XVe

Armeekorps partaient renforcer, à gauche, l'offensive générale

de la 6e Armée du Prince Rupprecht de Bavière, en Lorraine. Les

Français avancèrent prudemment devant un adversaire qui se

dérobait ; ainsi le 16, ils atteignirent la ligne Cernay,

Schweighouse, Burnhaupt-le-Bas et le 18, au soir, une partie du

133e R.I. réoccupait Cernay ; les soldats cherchèrent les tombes

de leurs camarades enterrés dans le secteur.

Au même moment, un détachement mobile, rattaché au XIVe

Armeekorps et constitué le 13 août sous le commandement du

Général de l'Infanterie Hans Gaede, traversa le Rhin ; composé

de 29 bataillons, 3 escadrons et demi et 16 batteries, de

Landwehr et d'Ersatz badois, bavarois et wurtembergeois, il

était chargé d'appliquer le plan Schlieffen de couverture en

Haute-Alsace ; le détachement hétéroclite du général Gaede tint

en haleine les 115 000 hommes du général Pau.

Joffre pressentit le danger. Le 17 août, il demanda à Pau de se

mettre en relation avec le commandant de la 1° armée. Mais il

était trop tard !

Sur le front lorrain les Français étaient battus à Lagarde, à

Cirey, à Morhange et surtout à Sarrebourg le 20 août ; de

nombreux éléments des I° et II° armées battaient en retraite ;

le G.Q.G. prescrivit un arrêt des opérations offensives en

Alsace et l'envoi du 7e C.A. (sauf la 41e D.I.) vers le nord ;

au matin du 25 août, les troupes françaises évacuaient Mulhouse,

ainsi que presque toute la Haute-Alsace dans la nuit ; cette

retraite précipitée, les abandons successifs de Mulhouse (25

août) puis de Guebwiller (31 août), portèrent un coup sévère à

l'image des "libérateurs" ; la libération de Mulhouse ne fut

qu'un feu de paille, une bouffée frénétique dans un été de feu.

La presse et les communiqués parisiens se retrouvaient dans

l'attente d'une grande victoire sur le front d'Alsace ; elle se

fit attendre !

Le 7 septembre, la 55e Brigade de Landwehr du général Mathy (7e

Landwehr Division), forte de deux régiments, les L.I.R.40 et

119, reprit Cernay et Uffholtz sans grandes difficultés. Le 10,

le II° bataillon du L.I.R.40 attaqua Vieux-Thann et fut repoussé

par des éléments des 171e et 213e R.I.. Le même jour, la

18e Cie. du 213e R.I. effectua une reconnaissance sur l'AmseIkopf

et Steinbach ; la section Vessereau entra dans le village par la

lisière sud, y récupéra un caisson de munitions pour

mitrailleuse et un prisonnier, puis grimpa sur la cote 425 où

deux sections allemandes l'accueillirent. Du 11 au 13, la 116e

brigade (58e D.R.) repoussa une offensive allemande sur Thann,

lancée depuis le secteur de Steinbach ; le 25,le L.I.R. 119

tenta à nouveau d'enlever Vieux-Thann, sans succès.

Dès la fin octobre, Joffre décida de reprendre l'offensive sur

le front d'Alsace, le gouvernement souhaitant prendre des gages

dans les provinces abandonnées au Reich en 1871 par le traité de

Francfort. En novembre, à Thann - capitale provisoire de

l'Alsace française - le général en chef déclara : « Notre retour

est définitif, vous êtes Français pour toujours » ; l'Etat-major

espérait, grâce à un mouvement convergeant des 57e et 66e D.I,

avancer vers la plaine, menacer les mines de potasse qui

fournissaient un engrais essentiel à l'agriculture allemande et,

plus loin, la zone industrielle de Mulhouse ; l'offensive

générale prévue pour la mi-novembre, retardée, ajournée, se

traduisit finalement par des opérations plus locales, souvent

stériles, sur Michelbach, Burnhaupt, Aspach et Ammertzwiller qui

devaient selon la directive de Joffre du 26 novembre, sécuriser

les communications entre Thann et Belfort et interrompre par le

canon la circulation sur la voie ferrée Colmar- Mulhouse. Début

novembre le général Putz, commandant le 34e Corps, avait

envisagé une progression dans la vallée de la Lauch, et vers

Cernay, ce qui, selon lui « ne paraissait pas, pour le moment,

présenter de difficultés insurmontables » ; Cernay, le verrou du

bassin potassique, était dans ligne de mire de la 66e D.I. ;

Steinbach n'était qu'une bourgade sur le chemin des remparts

cernéens. Les villageois pensaient encore pouvoir courber le dos

en attendant que l'orage passe.

Devant Thann, les avant-postes français avaient été

successivement aménagés par les 133e, 285e et 213e R.I. ; ils se

situaient vers la Waldkapelle - la chapelle des bois - et à la

lisière est de Vieux-Thann. Désormais, dans les forêts

descendant de l'AmseIkopf à Vieux-Thann, des hommes vivaient,

travaillaient, disséminés en de petits campements parfois

difficiles à ravitailler. Le bois, abondant, assurait protection

et chaleur : il permettait de renforcer les parapets des

tranchées, d'édifier des remparts d'abatis, d'alimenter les

poêles, de construire toutes sortes de cabane et d'abris. Des

patrouilles poussaient vers le nord...

Le lieutenant Maurice-Paul Ravel de la 23e Cie du 213e R.I.

laissa un témoignage épistolaire considérable sur ce secteur du

front ; ainsi, aux premiers jours de décembre, il écrivit :

"L'automne a dépouillé les arbres de leur feuillage. Le bois,

jonché de feuilles mortes ou couvert de mousses flétries est

aujourd'hui clair et transparent et laisse apercevoir en bas, la

plaine grise, semée par endroits d'eaux dormantes (les

inondations de la Thur), qui luisent au soleil ou au clair de

lune. (...) Depuis que le rideau de verdure est tombé on

distingue mieux l'ennemi, on découvre les villages qu'il occupe

; on observe ses mouvements. La nuit on voit briller ses feux ;

on entend sa voix et parfois ses chants. (...) Nous ne jugeons

pas les boches assez entreprenants pour tenter une surprise de

nuit dans cette région difficile, semée d'embûches, à travers

ces bois immenses où il est presque impossible de s'orienter la

nuit " ; puis redescendu à Vieux-Thann, occupant une usine

abandonnée dont le grenier avait été transformé en observatoire,

Ravel pu contempler les travaux d'un ennemi devenu "maître dans

l'art de la fortification ". "Toute la journée et une partie de

la nuit, ils manœuvrent la pelle et la pioche et remuent des

monceaux de terre. Comme ils redoutent une offensive de notre

part, ils ont construit sur le front Steinbach-Cernay-Oberaspach,

un vaste système de tranchées reliées entre elles par un vaste

réseau de fils de fer qui barre complètement la plaine. La plus

remarquable de leurs tranchées, la plus facile à observer, est

celle qui est à cheval sur la route de Thann à Cernay. Elle a

deux cents mètres de long et comporte plusieurs abris pour

mitrailleuses. Les boches travaillent continuellement à cette

tranchée qu' 'ils façonnent comme une œuvre d'art. Toutes les

fois que j'en ai l'occasion, je l'observe longuement à la

jumelle. A la longue on finit par observer avec le même esprit

et la même tranquillité d'âme qu'un astronome examine la surface

des planètes. On voit les boches aller et venir, monter la

garde, se ravitailler, manger la soupe. En un mot on pénètre

toute la vie de la troupe qu' 'on a en face de soi ". Alors que

Ravel écrivait ces lignes, empreintes de sensibilité, le temps

des guetteurs s'achevait ; celui des grandes manœuvres débutait.

Le 8 décembre, le Détachement d'Armée des Vosges (41e, 57e, 66e,

71e D.L, 10° D.C.) fut constitué et le général Putz en prit le

commandement ; le même jour, il fit part de ses plans : "c 'est

par les crêtes descendant du massif de Guebwiller, qu' 'avec des

chasseurs, je chercherai à m'emparer d'Ufflholtz et à faire

tomber Cernay » ; « L'occupation d'Aspach-le-Haut et des bois à

l'est de Michelbach est un fait accompli depuis le 1er décembre,

et elle va être complétée très prochainement par celle de la

gare d'Aspach, qui coïncidera avec celle de l'éperon qui domine

Cernay au sud-ouest de Steinbach ". Cela semblait alors facile,

évident : un éperon sans nom, un point insignifiant sur la carte

d'Etat-major ; qui aurait pu imaginer que ce monticule se

transformerait en un gigantesque tombeau ?

La 66e D.I, "l'Alsacienne", commandée par le général Guerrier,

amorça son mouvement vers la plaine face à la Brigade Mathy ; la

gare d'Aspach-le-Haut fut prise le 10 décembre par le 242e R.I

et le détachement Pelacot du 213e R.I... Le lendemain, la 7e Cie

du L.I.R. 119, en reconnaissance dans le secteur de l'AmseIkopf

et du Hirnelestein, fut accrochée par les Français ; le 12, la

115e brigade du colonel Sicre (213e, 229e d'Autun, 334e R.I. de

Maçon) reçu en renfort le 5e bataillon de chasseurs, engagé dès

le lendemain pour enlever Steinbach et la cote 425 ; les

patrouilles allemandes signalèrent un renforcement des troupes

ennemies sur les hauteurs entre Wattwiller et Uffholtz.

Les premiers grains

Le dimanche 13 décembre 1914, au matin, les cloches de Steinbach

résonnèrent comme d'ordinaire ; à 12 heures, l'artillerie

française (42e batterie de 65 du 2e R.A.M.) ouvrit le feu sur

'l'éperon au sud-ouest de Steinbach " : la cote 425. Les

Allemands répliquèrent par des tirs de la batterie Boenig ; au

même moment, la 27e batterie de 75 du 37 R.A., en position au

crassier de Vieux Thann, tira sur des renforts allemands envoyés

d'Uffholtz vers Steinbach. L'attaque, confiée à des éléments

détachés des 213e R.I (lieutenant-colonel Frantz), 5e B.C.P. et

68e B.C.A. (du groupement alpin de la division), fut déclenchée

à 13 h. 30.

Le détachement du commandant Colardelle (deux compagnies du

5CB.C.P., une du 213e R.I. et une du 68e B.C.A.) avait pour

mission de prendre Steinbach puis, à revers, de soutenir

l'assaut du détachement Debain sur les tranchées de la cote 425.

Vers 14 heures, les 2e et 3e Cies. du 5e B.C.P., emmenées par le

capitaine Willigens, gagnèrent la croupe de la chapelle Saint

Antoine ( Saint Morand), au nord-est du village, puis

déferlèrent sur Steinbach ; le capitaine Chenot fut tué en

arrivant vers les premières maisons. Le poste de garde de la 5e

Cie. du L.I.R. 119, tenu par le Leutnant Fach, submergé, résista

plus d'une heure à 15h15, la position était prise avec 25

prisonniers.

Au sud, sous les ordres du commandant Debain du 213e, la 1er

Cie. du 5e B.C.P., la section de mitrailleuses et la compagnie

Jeambreau du 213e R.I assiégèrent durant quatre heures les

positions de la cote 425 tenues par le détachement du Leutnant

Schneider, de la 5e Cie. du L.I.R. 119. Vers 19 heures, malgré

l'arrivée de quelques renforts et alors que les Français

n'étaient plus qu'à une trentaine de mètres, le Leutnant

Schneider ordonna le repli sur l'usine de Sandozwiller et la

route de Steinbach, couvert par les tirs de la 4e Cie.. Les

Français retournèrent les tranchées prises et repoussèrent une

contre-attaque de deux sections de la 6e Cie. Dans le secteur de

la chapelle Saint-Antoine (saint Morand), sur le plateau d'Ufflholtz,

la Radfahrkompagnie et la 8e Cie. du L.I.R. 119, bousculées,

tenaient leurs lignes. Vers 23h, les 3e et 6e Cies. reçurent

l'ordre de reculer sur Uffholtz pour protéger le village durant

la nuit.

Une pluie torrentielle inonda les tranchées. Robert Pelissier du

5e B.C.P. laissa dans ses lettres et carnets une description

précise de cette première bataille de Steinbach. Né en 1882, il

avait quitté les Etats-Unis, sa patrie d'adoption, et

l'université Stanford où il enseignait la littérature pour

rejoindre les rangs des chasseurs à pied ; durant la guerre, il

écrivit régulièrement à sa famille à Brooklyn ainsi qu'à sa

fiancée à Auburn et à ses amis et collègues : "Nous entamâmes

donc notre descente sur des pistes en forêt, l'esprit traversé

de pensées. Le canon tonnait au-dessous de nous. Nous pouvions

apercevoir des ballons se balançant au-dessus de la plaine et un

« taube » qui ne cessait de décrire des cercles au-dessus de nos

têtes, nous obligeant à nous mettre de temps à autre à couvert.

Aux environs de 15 heures, nous sortîmes brusquement des bois

pour pénétrer dans quelque vignoble ; le village était là, à

près de 600 yards, dans une cuvette.

Dans l'intervalle, nous avions été repérés, et le tir débuta.

Nous nous dispersâmes en ligne sur la crête, ne laissant entre

chaque homme qu'un espace de deux mètres, et ce tout en tirant.

Puis nous nous levâmes tous, parcourûmes quelques mètres au pas

de course avant de nous allonger et de tirer à nouveau. Nous

avions progressé d'une bonne centaine de yards de cette manière

quand, à notre grande surprise, nous entendîmes nos clairons

sonner la charge. Nous étions encore à une bonne distance du

village, mais il n 'y avait rien d'autre à faire que se lever et

descendre dans les vignes en hurlant comme des sauvages. Au bas

de la pente se trouvait un ruisseau et nous nous dirigeâmes vers

celui-ci. Des hommes tombaient ça et là, d'aucuns s'éloignaient

en rampant. D'autres étaient immobiles. C'est à ce moment que

notre capitaine fut tué. Son ordonnance me raconta qu'il avait

été touché à l'estomac, était tombé d'un bloc, s'était assis,

avait rassemblé ses forces, avait ri puis avait perdu

connaissance. Il était mort peu après. Au moment où nous avions

atteint le ruisseau, nous y étions retranchés et avions ouvert

le feu sur des fenêtres et des toits nous paraissant suspects,

les Allemands s'étaient volatilisés ou s'étaient cachés dans les

caves. Le fait est qu' 'ils n 'avaient pas imaginé que nous

arriverions par la montagne, et ils furent pris tout à fait par

surprise. Nous nous sentions assez bien, parcourant le village à

la recherche de prisonniers, mais bien vite, c 'est nous qui

fûmes joués. Nous étions cinq compagnies, pas une de plus, et il

n 'y avait pas de possibilité d'obtenir des renforts qui

traverseraient cette satanée montagne. La pluie se mit à tomber,

et nous reçûmes l'ordre de creuser des tranchées aux abords du

village. Nous les creusâmes, mais toute la nuit nous entendîmes

également des trains ronflant dans la vallée en provenance de

Mulhouse et de Senheim. Leurs projecteurs ne cessèrent de zébrer

le ciel au-dessus de nous, nous amenant à nous aplatir dans la

boue à chacun de leur ratissage ".

La pression française sur Cernay devenant plus forte,

l'Etat-major allemand décida d'engager en renfort des éléments

de la division volante Fuchs (Generalleutnant Georg Fuchs),

constituée sur l'ordre du Kronprinz et forte de deux brigades

d'active, débarquées à la gare Mulhouse le 12 : la 31e

Infanterie Brigade (I.R. von Horn Nr. 29, I.R. 69), détachée de

la 16e Division, et la 29e Infanterie Brigade (Oberst von

Strantz), détachée de la 15e Infanterie Division sur le front

d'Ypres ; les deux régiments rhénans de cette Brigade Von

Strantz, le 25e Infanterie Régiment von Lûtzow et le 161e

Infanterie Régiment (Oberst Wilcke), devaient jouer un rôle

considérable dans les combats à venir autour de Steinbach.

Dans son journal, Auguste Zundel, adjoint de la ville de

Mulhouse, relata l'arrivée des jeunes soldats rhénans : "Grand

arrivage ; une division du 8" corps rhénan nous arrive de

Belgique ; environs 40 trains ; beaucoup déjeunes soldats,

parfois en piteux état ; ils viennent de Duixmuyden (Duimude)

et Ypers et racontent leurs aventures ; on leur a dit qu' 'ils

auraient une huitaine de jours de repos, et alors ils auront

l'honneur de l'attaque de Belfort". Ce repos fut écourté par

l'envoi sur Cernay.

Le 14 janvier, après une puissante préparation d'artillerie, la

Brigade von Strantz contre-attaqua, couverte sur la droite par

la 31e Brigade; le mauvais temps retarda l'opération, déclenchée

vers 11 heures ; les IIe et IIIe bataillons de l'I.R.161,

soutenus à gauche par les 3e et 6e Cies. et à droite par la 5e

Cie. du L.I.R. 119, attaquèrent Steinbach par un mouvement

enveloppant depuis la croupe Saint-Antoine. Vers 16 heures, la

8e Cie. du I.R.161 (Oberleutnant Meyer) était maître du village

; de nombreux soldats français furent fait prisonniers. Ils

avaient vainement attendu le soutien de la 22e Cie. du 334e R.I.

(capitaine Gossot), chargée d'assaillir le village par le nord,

mais qui avait du déloger un poste allemand installé au sommet

du Schletzenburg ; ce fut autour de ce promontoire que le

commandant Colardelle regroupa son détachement. Durant la nuit,

les soldats s'y retranchèrent, creusant le sol tels des ratiers,

brûlant leurs dernières forces.

Robert Pelissier souligna la vigueur de la contre-attaque

allemande sur Steinbach, l'épuisement de chasseurs acculés : "Au

petit matin, nous étions face à 16 compagnies allemandes et à

une forte artillerie. Nous étions trempés jusqu' 'aux os, n

'avions rien mangé et n 'avions pas dormi (le temps froid et

pluvieux, constante des combats de Steinbach, allait éprouver

bien des soldats par la suite). Néanmoins, il n 'y avait rien à

faire sinon se bagarrer et toute la matinée, heure après heure,

allongés dans un bois, nous tirâmes sur les Allemands, puis sur

d'autres Allemands encore, qui ne cessaient d'arriver alors que

l'artillerie déversait ses obus sur nous et que nous n'avions

rien à manger. Dans l'après-midi, nous dûmes reculer afin de ne

pas être encerclés.

Je pensai que nous retournions à notre point de départ, mais au

lieu de redescendre sur l'autre versant, nous tournâmes à droite

et à la tombée de la nuit, nous étions à nouveau au-dessus de

Steinbach. Nous passâmes une nuit de plus sous la pluie. Nous

mangeâmes quelques sardines et des biscuits. Nous apprîmes que

nous attaquerions le lendemain matin. Mais le lendemain matin,

il apparut que nous avions perdu trop d'hommes pour attaquer.

Dans l'après-midi, nous fûmes attaqués, mais nous nous en

tirâmes. Aux environs de 23 heures, notre commandant jugea qu'

'il était temps que nous nous retirions, alors nous nous mîmes

en marche en silence, un par un, et suivîmes de notre mieux un

sentier dans l'obscurité. Pour 6 heures, nous étions de retour,

en sûreté, dans la ville de Thann, mais nul n 'est besoin de

dire que nous étions tous éreintés. Nous n 'avions pratiquement

pas dormi ou mangé depuis trois jours, et nos vêtements avaient

parfois gelé sur nous. Nous avions perdu 525 hommes sur 1 400,

et cette affaire ne pouvait donc être qualifiée de succès. Tel

aurait été le cas si nous avions eu cinq compagnies pour nous

appuyer après que nous avions pris le village ".

Les défenseurs de la cote 425 avaient repoussé les assauts

allemands et seul un groupe d'une vingtaine d'hommes de la 4e

Cie. du L.I.R.119, entraîné par le Feldwebelleutnant

Schwerdtfeger, avait pu se maintenir en contrebas des positions

jusqu'au soir. L'Etat-major mobilisa alors cinq compagnies du

L.I.R. 119 (les 3e, 4e, 5e, 6e, et 8e) et une compagnie du

I.R.25 pour reprendre l'offensive ; dans l'obscurité, les

fantassins allemands gravirent les pentes boueuses et glissantes

du vignoble en traversant des clôtures ; un groupe d'une

trentaine d'hommes, sous les ordres du Leutnant Honold, prit

pied à mi-hauteur de 425, mais les tirs nourris de l'adversaire,

la nuit et la fatigue empêchèrent la poursuite du mouvement.

Dans les abris inondés, les Allemands entamèrent leurs rations

de Noël et, plus tard, les cuisines de campagnes arrivèrent vers

la fabrique Baudry. La 7e Cie., à Cernay, fut envoyée vers

Uffholz pour renforcer l'aile droite du régiment et colmater la

brèche avec l'I.R. 25.

Le retentissement des combats fût immédiat, mêlant comme souvent

rumeurs et réalités. Auguste Zundel consigna : "Grands combats

autour de Cernay ; les Français ont pris Steinbach le dimanche ;

les Allemands le reprennent lundi, non sans grosses pertes, ils

font 300 prisonniers, des chasseurs à pied, mais perdent plus de

2000 hommes. Le canon a tonné ces deux jours sans discontinuer.

La brigade du 21e a été décimée ; la Landwehr qui devait servir

les troupes actives faisant l'assaut a refusé de marcher, voyant

les premiers fauchés ; on ramène à Mulhouse des officiers les

mains liés ! Sans doute passerons-ils en conseil de guerre, mais

sont-ils responsables si leurs hommes refusent l'obéissance et

ne veulent se faire mitrailler ? Les survivants reviennent à

Mulhouse et sont relayés par l'autre brigade ; ils racontent que

la bataille a été plus meurtrière que celles auxquelles ils

avaient pris part en Belgique".

Le 15 décembre, vers midi, le commandant de Pelacot remplaça le

commandant Debain à la tête des troupes défendant la cote 425.

Côté allemand, le Generalleutnant Fuchs mobilisa des moyens

considérables pour s'emparer de l'éperon. L'I.R. 25 releva

l'I.R.161. et, vers 15 heures, l'artillerie bombarda violemment

les tranchées de la 5e Cie. du 5e B.C.P. (capitaine Délivre),

rapidement assaillis par le IIe bataillon du I.R. 25. Les

colonnes feldgrau percèrent les lignes et des combats rapprochés

firent rage autour du poste de commandement de la compagnie ;

englués dans la boue, des soldats urinèrent sur leurs armes

enrayées. Malgré le secours tardif de la 24e Cie. du 334e R.L,

les chasseurs durent se replier en contrebas de la croupe vers

le Hirnelestsein. La 20e Cie. du 213°R.I. (capitaine Bergeret)

reçut l'ordre de contre-attaquer sur 425, mais l'obscurité et

l'épuisement des hommes ajournèrent l'opération.

Sous une pluie diluvienne, les combattants creusèrent des

retranchements ; les hommes de Colardelle, harassés, ne pouvant

répondre aux ordres d'attaque sur Steinbach, furent ramenés sur

Thann vers 22 heures. Partout des bruits de pelles, de pioches

et de scies, des barbelés installés à la hâte. Toute la nuit,

dans Steinbach, sur le plateau d'Uffholtz et la cote 425, les

Allemands renforcèrent leurs positions ; l'Armee-Abteilung Gaede

tenait son premier grand succès et le Generalleutnant von

Falkenhayn, chef d'état-major général des armées en campagne,

transmis à Gaede les félicitations du Kaiser pour avoir défendu

le sol allemand. Les premières croix de fer de première classe (Eisernes

Kreuze 1.Klasse) furent distribuées à cette occasion.

Côté français, le choc était rude : en trois jours le 5e B.C.R,

à lui seul, avait perdu plus de 400 hommes. Une section du

groupe de brancardiers divisionnaires, le G.B.D. 66, arriva le

16, et fut répartie entre Pastetenplatz, Thomannsplatz et

Waldkapelle. Une partie de la population de Steinbach s'était

réfugiée dans les caves, une autre avait pris précipitamment la

fuite. Placé entre deux feux, victimes et spectateurs, les

villageois sortaient de leurs sombres cachettes lors des

accalmies pour ensevelir les cadavres, soigner les blessés et

chercher quelques vivres. L'usine Rollin, une fabrique de

caoutchouc située à l'ouest du village, ainsi que plusieurs

maisons étaient éventrées. Les Allemands, retranchés dans

les habitations, poursuivaient leurs travaux de fortification

tandis que les Français rassemblaient des troupes fraîches et de

l'artillerie. Des barricades, des traverses furent aménagées

dans les rues avec des cuves de vignerons et des tonneaux

remplis de gravats ; les nombreux grillages et barbelés déployés

couvrirent rapidement le village d'un filet d'acier.

Le 17 décembre, les soldats du I.R.25 furent relevés par les 3e,

5e et 7e Cies du L.I.R.119. Le régiment, désormais placé sous le

commandement de l'Oberst Scholl et renforcé par le

LandsturmbataillonMannheim, occupait Cernay et les hauteurs

entre Uffholtz et Steinbach. La 6e Cie tenait les tranchées de

425, quotidiennement harcelées par les Français.

Les déferlantes

Le 24 décembre, le général Putz ordonna à la 66e D.I. d'attaquer

« sur Wattwiller, Uffholtz, Cernay et la Croisière en débordant

Steinbach par le nord et par le sud » ; le général Guerrier

exigea aussitôt la poursuite des offensives sur le front

Wattwiller-Sandozwiller et l'ordre n°138 de la division pour le

25 décembre prescrivit la prise de Cernay. En sus du 213e R.L,

déjà bien rodé et dont les effectifs avaient chuté à deux mille

hommes, on engagea dans le secteur près de trois mille huit

cents combattants supplémentaires du 152e R.I. (Gérardmer) et du

15e B.C.P.(Remiremont) de la 81e brigade (colonel Mariano Goybet).

Le plan d'opération prévoyait, à gauche, une progression du 15e

B.C.P. vers Uffholtz et à droite, l'attaque de la cote 425 par

le Ve bataillon du 213e R.I (capitaine Larmes) en partant de la

Waldkapelle ; au centre, la moitié des troupes du 152e (six

compagnies ; quatre du II bataillon et deux du Ier) avait pour

mission de déboucher au nord de Steinbach par le Schletzenburg

puis d'avancer vers la lisière sud-ouest d'Uffholtz ; deux

compagnies du Ier bataillon (commandant Castella) devaient

descendre par l'AmseIkopf et le Hirnelestein puis, en liaison

avec le 213e, déborder Steinbach par le sud. Le groupe alpin du

28e B.C.A. était chargé d'appuyer et de couvrir sur la gauche le

mouvement de la brigade ; le IIIe bataillon du 15-2 serait

laissé en réserve de division au Thomannsplatz. Une section du

G.B.D. 66 arriva en renfort, présage funeste pour les soldats ;

en face, 5 bataillons allemands étaient en ligne. Le siège de

Steinbach allait commencer.

Le

25 décembre, vers 1 heure du matin, le 152e R.I quitta son

cantonnement à Fellering. Le capitaine Lallemant de Liocourt,

commandant la 10e Cie. du IIIe bataillon décrivit dans son

journal de route sa veillée de Noël : "Vers minuit, suis

réveillé. Ordre de départ. Je dis adieu à la bonne petite

chambre et au confort. Marche dans la nuit, dans la vallée et

dans le silence. On traverse Wesserling, etc....On voit des

gens, des femmes, des sœurs qui vont à la messe de minuit, ou en

sortent. On se dit : ils en ont de la chance ceux-là....Les

autos de l'Etat-major nous rasent tout le temps. Voilà d'autres

heureux du monde. Grimpés de Bitschwiller à Pasteten, au petit

jour. Des civils aménagent le chemin. Pièces de 155 long. A

Pasteten : nombreux Alpins. On continue à marcher en colonnes.

Arrivée à Thomannsplatz. Petit Col ; pentes assez raides partout

; par-dessus, de gros blocs de pierre; par-dessus de la neige.

Voilà notre logis. Plus loin une hutte, c'est le poste d'alpins.

Il passe beaucoup de mulets et on gèle. On mange debout quelque

chose de froid et on se dit que c'est Noël. Passage du 15

Chasseurs, qui est encore flambant neuf". Vers 6 heures, le

commandant Jacquemot, siffla une pause et du café fut préparé.

Les fantassins en ordre de marche descendirent les crêtes ; des

nuées colorées et fiévreuses traversaient les forêts recouvertes

de givre ; la marche dissimulait les tremblements. Le

25 décembre, vers 1 heure du matin, le 152e R.I quitta son

cantonnement à Fellering. Le capitaine Lallemant de Liocourt,

commandant la 10e Cie. du IIIe bataillon décrivit dans son

journal de route sa veillée de Noël : "Vers minuit, suis

réveillé. Ordre de départ. Je dis adieu à la bonne petite

chambre et au confort. Marche dans la nuit, dans la vallée et

dans le silence. On traverse Wesserling, etc....On voit des

gens, des femmes, des sœurs qui vont à la messe de minuit, ou en

sortent. On se dit : ils en ont de la chance ceux-là....Les

autos de l'Etat-major nous rasent tout le temps. Voilà d'autres

heureux du monde. Grimpés de Bitschwiller à Pasteten, au petit

jour. Des civils aménagent le chemin. Pièces de 155 long. A

Pasteten : nombreux Alpins. On continue à marcher en colonnes.

Arrivée à Thomannsplatz. Petit Col ; pentes assez raides partout

; par-dessus, de gros blocs de pierre; par-dessus de la neige.

Voilà notre logis. Plus loin une hutte, c'est le poste d'alpins.

Il passe beaucoup de mulets et on gèle. On mange debout quelque

chose de froid et on se dit que c'est Noël. Passage du 15

Chasseurs, qui est encore flambant neuf". Vers 6 heures, le

commandant Jacquemot, siffla une pause et du café fut préparé.

Les fantassins en ordre de marche descendirent les crêtes ; des

nuées colorées et fiévreuses traversaient les forêts recouvertes

de givre ; la marche dissimulait les tremblements.

Dans les postes de secours disséminés le long du front, à la

Waldkapelle et entre Pastetenplatz et Schletzenburg (15-2), dans

le bois d'UffhoItz et au Thomannsplatz (15e B.C.E), à la Maison

Rouge (213e R.I.) on prépara morphine, pansements et boissons

chaudes. Le IIe bataillon du 15-2, 7e Cie. en tête et 4e section

en pointe d'avant garde, chercha le contact et s'établit au

Schletzenburg à 13h., au moment où l'attaque générale était

lancée. Débouchant de la lisière des bois les soldats, aussitôt

repérés, furent accueillis par des tirs de mitrailleuse partant

du clocher de Steinbach ; vers 16h, les compagnies se

retrouvaient, à gauche, appuyées au ravin d'UffhoItz ; à droite,

sur le saillant nord - nord-ouest de Steinbach à environs 700

mètres du détachement Castella qui dès sa sortie des sapinières

du Hirnelestein, avait été cloué sur place par les mitrailleuses

de la cote 425 ; depuis les hauteurs, de Liocourt observait le

théâtre des opérations : "C'est comme un tableau de bataille ;

on voit les nuages blancs des shrapnells des deux artilleries et

les lueurs des coups de départ allemands. Un coup massif de la

gare de Cernay, puis un coup de la forêt de Nonnenbruch, puis un

derrière la route. Nous allons aussi à l'Oetsenheim [le rocher

d'Ostein], d'où on voit le ballon de Guebwiller. Les Alpins

m'offrent une place pour la nuit. On apprend que l'attaque ne va

pas toute seule. Arrivée de blessés et de prisonniers ".

Le 15e B.C.P. était parvenu aux portes d'UffhoItz, occupant la

croupe au nord de la chapelle Saint-Antoine. En liaison par

patrouilles avec le 152e R.I., il put se maintenir sur ses

positions durant quatre jours. Les 16e et 17e Cies. du 213e R.I.

s'étaient élancées à découvert puis frayées tant bien que mal un

passage à travers les abattis qui protégeaient la tranchée

allemande de la cote 425 ; des tirs d'enfilade, partant de la

lisière sud-ouest du village, avaient contraint les fantassins à

s'abriter derrière les amoncellements de bois. L'appui des

canons de 65 de montagne, installés au Herrenfluh, s'était

révélé insuffisant ; à la nuit tombante, les soldats se

retranchèrent, réoccupant d'anciennes tranchées creusées par le

5e B.C.P.. La progression vers Uffholtz et Cernay, "l'affaire de

quelques heures", s'avéra bien plus difficile que prévue.

Dans la nuit du 25 au 26, les Allemands engagèrent en renfort, à

Steinbach et sur la cote 425, les 3e et 4e Cies. du L.I.R.40. Le

26, les efforts français se concentrèrent sur 425. Aussi, la 9e

Cie du 68e B.C.A., en repos à Bitschwiller, monta en ligne et le

groupe Castella fut provisoirement placé sous les ordres

lieutenant-colonel Frantz. Après une préparation d'artillerie

plus importante, le Ve bataillon du 213e R.I. et les sections

Castella s'élancèrent, à environ deux cents mètres des lignes

allemandes ; les 17e et 19e Cies. attaquèrent de front tandis

que la 21e Cie., au nord, et la 20e, au sud, essayèrent de

prendre la première ligne allemande en enfilade. La 6e Cie. du

L.I.R.119, ébranlée par le bombardement, ne céda pourtant que

peu de terrain ; l'Hauptmann Stübler demanda des renforts sur le

côté gauche. Les fantassins français refluèrent, subissant les

tirs d'enfilade de mitrailleuses installées dans les maisons en

lisière du village ainsi qu'une contre-attaque sur le flanc

droit. Le 213e R.I. perdit 151 hommes lors de cette journée. Les

blessés rejoignaient l'hôpital de Thann où l'ambulance alpine

1/74 tentait de faire au mieux sous les ordres du médecin

divisionnaire Uffholtz. Côté allemand, sur les 160 hommes de la

6e Cie., il n'en restait que 91. Vers 2h30, l'unité fut relevée

par deux compagnies du I.R.161 et redescendit sur Cernay. La

nuit fut froide et dans leurs trous hâtivement creusés, les

rescapés de l'assaut, s'emmitouflèrent dans leurs capotes et

leurs toiles de tente tandis que des tirs continuaient à

résonner ; l'artillerie française bombardait tout le secteur. Le

ciel se lézardait d'éclairs de lumière. Il devenait évident que

425 ne pouvait être enlevée sans une mainmise sur Steinbach.

Les Allemands mobilisèrent la 42e Kavallerie Brigade (Heidhorn)

; le Ile Ulanen Régiment prit position à Wattwiller et

Bertschwiller le 27, à l'aube ; le 15e Ulanen arriva le 29 au

soir. Le 27, le 15-2 reçut l'ordre de prendre pied dans

Steinbach tout en maintenant ses lignes sur le plateau d'UffhoItz.

Le groupe Castella devait progresser le long de la croupe entre

le village et la cote 425. Les 21e et 22e Cies du 213e devaient

monter une troisième fois à l'assaut de 425. Celui-ci fut lancé

à 9 heures, mais les réseaux de barbelés protégeant la tranchée

de la cote 425 et les tirs nourris venant du village eurent

raison des vagues de fantassins français. On creusa des

tranchées dans les vignes et en direction du village. Les

Allemands ripostèrent à ces préparatifs par un violent

bombardement de canons de 105 et 150 qui coûta la vie aux

capitaines Spiess et Vincens. Les Français réussirent à avancer,

à environ 200 mètres du village, une pièce de 65 qui tira sur

les premières maisons. La 4e Cie. du capitane Laroche investit

rapidement la villa Baudry (ancienne villa Brigitta), calcinée,

puis força l'entrée du village avec les 1er et 3e sections,

commandées par le lieutenant David et l'adjudant Jacques ; les

soldats se heurtèrent aux profonds réseaux de barbelés,

grillages, abattis et tirs des mitrailleuses, à un ennemi

embusqué dans les maisons, les caves, sous les toits. La

1°section fut arrêtée par un réseau de barbelés particulièrement

dense à une cinquantaine de mètres des habitations ; le

lieutenant Félicien David tomba. La 3e section, suivie par la

section du génie (aspirant Sportès), progressa par bonds jusqu'à

une trentaine de mètres du but.

L'adjudant Jacques fut tué en tentant de franchir un grillage

vertical qui barrait le passage ; quelques hommes y parvinrent,

rapidement encerclés ; un seul en réchappa, le soldat Bourgeois.

Sous un feu violent, les Français s'organisèrent défensivement ;

vers midi, la 2e section, puis la 4e, entrèrent en ligne pour

soutenir le mouvement de la 2e Cie. et se relier à elle. Toute

l'après-midi, la 4e Cie. se maintint à 30-40 mètres de la

lisière du village, au prix de lourdes pertes ; à la nuit

tombée, suivant les ordres de la brigade, elle se replia

discrètement, homme par homme. En trois jours, le régiment avait

perdu 183 hommes, tués, blessés ou disparus. Face à l'afflux de

blessés, l'Etat-major dut renforcer les services médicaux de

l'hôpital de Thann et du G.B.D.66 en mobilisant l'ambulance

alpine 1/64. L'ambulance 2/58, appelé en urgence, s'installa

dans l'hôpital Jungck à Moosch. A la fatigue des combats se

rajoutaient les épreuves de l'hiver ; le capitaine Lallemant de

Liocourt nota : "On a très froid, il neige. On voit toute les

lumières de Mulhouse et de Bollwiller. Nous faisons des huttes

de branches, mais le vent les traverse. (...) La nuit nous

faisons un peu de feu, mais même en nous plaçant juste devant,

nous n 'arrivons pas à dormir. Il fait trop froid par en

dessous" ; côté allemand, sur la cote 425, à Steinbach, Cernay

et Sandozwiller, les compagnies de l'I.R.161 relevèrent celles

du L.I.R. 119.

Le 28 décembre, une nappe de brouillard recouvrit le champ de

bataille. Dans l'après-midi, une compagnie du 15-2, soutenue par

la section

Vérine

de la 4e batterie, s'empara complètement du parc de la Villa

Baudry. La 8e Cie du L.I.R.119 fut envoyée soutenir la compagnie

du I.R. 161 qui occupait le village. Elle arriva vers 17 h. et

resta en réserve durant près de huit heures avant de rejoindre

les tranchées du plateau d'Uffholtz. Une attaque de 425 par la

23e Cie du 213e R.I. fut annulée par le pressentiment d'un

nouveau revers. Maurice Ravel brossa un tableau de la situation

à son père dans une lettre datée du 29 : "La bataille se

poursuit toujours sans résultat. La tranchée allemande de la

cote 425 tient encore et Steinbach n 'est pas encore pris. Je

crois qu'il faut renoncer à enlever la tranchée aussi longtemps

que le village ne sera pas à nous. Jusqu'à présent, toutes les

troupes qui se sont avancées vers la tranchée ont été prises de

flanc et décimées par des mitrailleuses ennemies installées dans

les maisons du village. Il faut donc soit s'emparer du village

soit le détruire. Les troupes du 152e d'Infanterie, chargées de

l'attaque, sont arrêtées depuis quatre jours à 300 mètres de la

lisière et ne peuvent avancer pour l'instant. Elles ont été très

éprouvées par la fusillade et plus encore par le tir des

obusiers allemands. Notre artillerie bombarde le village avec

fureur. Il brûle en plusieurs endroits. Le clocher a été éventré

et c 'est fort heureux, car l'ennemi ne peut plus s'en servir

pour observer et pour y installer des mitrailleuses.

Malheureusement, les effets du bombardement sont très localisés

et les obus ne délogent par les boches de leurs tranchées et de

leurs abris et surtout sont impuissants à détruire les réseaux

de fil de fer et les abatis. Hier, ma compagnie devait se porter

à l'attaque de la tranchée. Au dernier moment, on s'est rendu

compte qu'on irait à un échec certain puisque toutes les autres

compagnies avaient échoué dans les mêmes conditions. On va

essayer au préalable de détruire toutes les maisons où l'on

croit qu'il y a des tirailleurs et les tranchées d'où les boches

nous canardent". Vérine

de la 4e batterie, s'empara complètement du parc de la Villa

Baudry. La 8e Cie du L.I.R.119 fut envoyée soutenir la compagnie

du I.R. 161 qui occupait le village. Elle arriva vers 17 h. et

resta en réserve durant près de huit heures avant de rejoindre

les tranchées du plateau d'Uffholtz. Une attaque de 425 par la

23e Cie du 213e R.I. fut annulée par le pressentiment d'un

nouveau revers. Maurice Ravel brossa un tableau de la situation

à son père dans une lettre datée du 29 : "La bataille se

poursuit toujours sans résultat. La tranchée allemande de la

cote 425 tient encore et Steinbach n 'est pas encore pris. Je

crois qu'il faut renoncer à enlever la tranchée aussi longtemps

que le village ne sera pas à nous. Jusqu'à présent, toutes les

troupes qui se sont avancées vers la tranchée ont été prises de

flanc et décimées par des mitrailleuses ennemies installées dans

les maisons du village. Il faut donc soit s'emparer du village

soit le détruire. Les troupes du 152e d'Infanterie, chargées de

l'attaque, sont arrêtées depuis quatre jours à 300 mètres de la

lisière et ne peuvent avancer pour l'instant. Elles ont été très

éprouvées par la fusillade et plus encore par le tir des

obusiers allemands. Notre artillerie bombarde le village avec

fureur. Il brûle en plusieurs endroits. Le clocher a été éventré

et c 'est fort heureux, car l'ennemi ne peut plus s'en servir

pour observer et pour y installer des mitrailleuses.

Malheureusement, les effets du bombardement sont très localisés

et les obus ne délogent par les boches de leurs tranchées et de

leurs abris et surtout sont impuissants à détruire les réseaux

de fil de fer et les abatis. Hier, ma compagnie devait se porter

à l'attaque de la tranchée. Au dernier moment, on s'est rendu

compte qu'on irait à un échec certain puisque toutes les autres

compagnies avaient échoué dans les mêmes conditions. On va

essayer au préalable de détruire toutes les maisons où l'on

croit qu'il y a des tirailleurs et les tranchées d'où les boches

nous canardent".

A Mulhouse, Emile Zundel, sensible au sort des civils réfugiés,

nota : "Malgré une pluie battante, la bataille continue,

nombreux blessés sont amenés en ville puis promptement évacués ;

dans la nuit la tempête fait rage, mais ne couvre pas la

canonnade ; Steinbach et Cernay sont en feu ; on fait évacuer

les habitants sur Mulhouse et Ensisheim, plusieurs ont trouvé la

mort, beaucoup sont blessés. Officiellement l'attaque française

aurait-été repoussée, mais le contraire avait eu lieu, et

l'attaque en vue de reprendre les positions des hauteurs aux

environs de Steinbach et Thann par les Allemands a échoué avec

de grandes pertes. Les fuyards de Cernay arrivent et sont logés

par la ville au Pfundhaus et à la Herberge ; beaucoup se logent

chez des parents et amis". Quelques jours plus tard, il précisa

: "Ces malheureux sont obligés de quitter leurs maisons et leurs

biens ; ils ne peuvent emporter que le strict nécessaire, et

encore, dans l'affolement, ils oublient l'essentiel pour

emporter du superflu. A peine leurs maisons vidées , elles sont

occupées par la troupe qui s'y sent à l'aise, pille et saccage !

Une pauvre femme de Steinbach, perdant la tête, appelle ses

enfants égarés, on lui répond que ceux-ci sont sans doute morts

dans l'incendie ".

Le 29 décembre, sous une pluie glaciale, le 15-2 gagna du

terrain au sud et au nord du village, malgré les salves

provenant de "l'ouvrage en V", une tranchée-abri aménagée entre

l'église et la cote 425, et de la grande tranchée du plateau d'UffhoItz.

Les 5e et 8e Cies. du L.I.R.119, sur le plateau, déplorèrent des

pertes sévères dues à l'artillerie et aux mitrailleuses

françaises. Une contre-attaque allemande, attendue, ne vint pas.

La boue, collante et rubescente, envahissait tout; on pataugeait

dans des flaques fangeuses. Le 30 décembre, vers midi,

l'artillerie française, installée au Wolfskopf, au Pastetenplatz

et sur les hauteurs de Leimbach déclencha un bombardement dont

l'intensité crût au fil des heures. La 7e Cie. du 15-2 conduite

par le capitaine Marchand, réussit à prendre pied dans les

premières maisons de Steinbach, faisant 20 prisonniers, mais se

retrouva bloquée dans la grand'rue par une énorme barricade et

un incendie. Parmi les morts du jour, on compta le sergent

Boutroux, le neveu du philosophe Emile Boutroux, et le caporal

Baudry, un jeune chartiste. Sur le plateau d'UffhoItz, les 7e,

8e et 9e Cies. du 68e B.C.A. vinrent occuper les tranchées de la

croupe Saint-Antoine. Une nouvelle tentative sur 425, menée par

les 18e et 23e Cies. du 213e R.I. échoua. Maurice Ravel, nota :

"Ma compagnie (la 23e) a été chargée de la prendre d'assaut en

la tournant à gauche. Nous avons échoué, malgré l'artillerie qui

nous a soutenus jusqu'au bout, tandis que nous subissions un

bombardement terrible de la part des Allemands, bombardement qui

nous a cloué sur place. Cette affaire nous a coûté trois morts

et sept blessés. Le lieutenant, mon collègue, a été tué ". Mais,

inexorablement, les lignes françaises se rapprochaient des

positions allemandes ; le ravitaillement devenait difficile ;

les tirs d'artillerie provoquaient des incendies un peu partout

; la nuit, le village rougeoyait, parcouru par des ombres

furtives.

À l'aube du 31 décembre, Steinbach était pour près d'un huitième

aux mains des pantalons rouges. Les Allemands décidèrent

d'évacuer sur Cernay les civils encore terrés dans leurs caves ;

ils s'engagèrent sur les routes de l'exode, disséminés dans la

région de Mulhouse et le duché de Bade. La vie de réfugié,

incertaine et précaire, valait mieux que la mort ! Les combats

de rue, acharnés et meurtriers, se poursuivaient au milieu des

flammes, des bombardements incessants ; les tirs dérobés partant

des soupiraux, des toits, des murs crénelés fauchaient de

nombreux combattants. La progression se faisait maison par

maison, entre ruines, barricades et tranchées creusées à la

hâte. Au soir, les Français tenaient un tiers du village. Les

effectifs étaient sérieusement entamés ; aux morts et blessés se

rajoutaient les nombreuses évacuations pour gelures des pieds ;

les brodequins cloutés n'offraient guère plus de protection

après de longues heures dans une eau glaciale. La défense

allemande fléchissait, mais ne rompait pas ; une deuxième ligne

défensive avait été reformée à l'intérieur du village ; les

canonniers français et allemands tirèrent pour annoncer la

nouvelle année et la matinée du 1er janvier fut plutôt calme ;

courte trêve ; vers 14h30, deux batteries de 65 du 2e R.A..M et

une batterie de 75 du 56e R.A. engagèrent la préparation

d'artillerie sur Steinbach et la cote 425 ; la réplique

allemande, immédiate, se traduisit par une pluie d'obus de 105 ;

dans le village, les fantassins du 15-2, tenus en échec, ne se

rapprochèrent que d'une cinquantaine de mètres de l'ouvrage en

V, flanqué par les mitrailleuses de 425 ; deux avions aux

cocardes "bleue-blanc-rouge" survolèrent le secteur, offrant aux

Allemands l'occasion de tester leurs nouveaux obusiers arrivés

de Bavière (Langrohrhaubitzen).

Dans la nuit du 1er au 2 janvier, les éléments du 68 B.C.A.

repoussèrent trois tentatives contre les positions de la croupe

Saint-Antoine sur le plateau d'Uffholtz. Durant la journée du 2

et la nuit du 2 au 3, les Français grappillèrent encore un peu

de terrain ; les lignes les plus avancées s'établirent de la

chapelle Saint Antoine jusqu'à une centaine de mètres au nord de

l'ouvrage en V en passant par la place de la fontaine ; le

sergent François Boucher fut tué lors de cette progression (son

frère, Paul, qui commanda la 1" Cie. du 15-2 à l'Hartmann fit

ériger une croix en sa mémoire). La place de l'Église n'était

plus qu'à 150 mètres, mais les soldats rhénans de l'I.R.161

faisaient payer chèrement chaque mètre gagné ; ils résistaient

tels des forcenés, animés par le sursaut des bêtes acculées.

Sur le plateau d'Uffholtz, des silhouettes nouvelles étaient

apparues ; en effet, le 2 au soir, les II° et III° bataillons du

L.I.R.110 avaient relevé le L.I.R. 119, envoyé en repos à

Niedermorschwihr. Le froid, l'effroi, la boue jusqu'aux genoux,

les cendres fumantes, les combats nocturnes, les odeurs acres de

cadavres, entamaient les esprits les plus trempés ; fumées et

vapeurs se mêlaient au gris du ciel ; une atmosphère putride et

lunaire enveloppait le village ; la nuit, les vêtements mouillés

gelaient ; l'Etat-major français décida d'en finir !

|

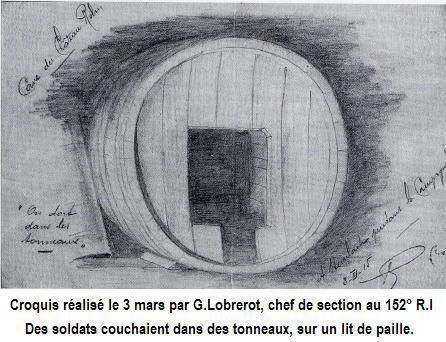

![]()

![]()